FOCUS SUR LA MUSIQUE NOUVELLE - LUCIANO BERIO : TRANSCRIPTIONS ET RÉÉCRITURE. D'UNE ŒUVRE À L'AUTRE

LA VIE DE L’EDUCATION MUSICALE

À RESERVER SUR L'AGENDA

9, 11, 12, 14, 15 / 12

Événement : Manfred à l'Opéra Comique

Le rêve d'opéra de Robert Schumann, déjà

amorcé avec Genoveva, se

concrétiserait-il dans Manfred ? Ce « poème dramatique en trois

parties de Lord Byron avec musique », créé par Liszt, en 1852, à Weimar,

en est bien proche, même s'il oscille entre singspiel et musique de scène,

comportant morceaux chantés et mélodrame. Pour célébrer le héros byronien,

solitaire, maudit pour avoir tué la belle Astarté qu'il adorait, cherchant

l'oubli dans le suicide, Schumann mêle tonalités magiques, ranz alpin et autres

chants des esprits infernaux. Rarement donnée, eu égard à son caractère

composite, cette œuvre atypique, mais très attachante, connaît une nouvelle

production à l'Opéra Comique, qui fait

figure d'événement. L'équipe artistique s'est inspirée d'une version montée à

la Scala de Milan dans les années 1970. Nul doute que Georges Lavaudant, pour la mise en scène, et Emmanuel Krivine, à la tête de son orchestre de la Chambre

Philharmonique, sauront trouver le ton juste pour narrer le destin tourmenté du

héros romantique par excellence.

Opéra

Comique, les 9, 11, 12, 14 décembre 2013, à 20H, et le 15 décembre à 15H.

Location : Billetterie, 1, place Boieldieu,

75002 Paris ; par tel : 0825 01 01 23 ; en ligne : www.opera-comique.com

12 / 12

Dame Felicity Lott aux Lundis musicaux du Palais-Royal

© DR

Dame Felicity Lott est de retour sur une scène parisienne. Celle qui fut

une inoubliable Belle Hélène et autre désopilante Grande Duchesse de Gérolstein, nous revient pour un récital aux Lundis

musicaux du Théâtre du Palais-Royal. Cette manifestation s'inscrit dans une

programmation ambitieuse qui se promet de réunir quelques unes des plus grandes

voix du moment ; remise en selle d'une série initiée naguère par Pierre Berger.

La chanteuse anglaise, parisienne d'adoption, se livrera à un de ses exercices

favoris : revisiter le répertoire du Lied romantique, de Schumann, Hugo Wolf, Richard

Strauss. Et bien sûr l'univers secret de Reynaldo Hahn dont elle sait distiller comme personne les délicieux accents. Outre,

cette fois, un clin d'œil à Ben Britten. Au piano, son accompagnateur de

toujours, Maciej Pikulski.

Une soirée d'élégance vocale à n'en pas douter. A noter que suivront, les mois

à venir, des récitals de Dmitri Hvorostovsky (20/1), Max-Emanuel Cencic (10/2), Waltraud Meier

(24/2), Elina Garanca (7/4), Sumi Jo (12/5) et Anna Prohaska (22/6).

Théâtre

du Palais-Royal, le 12 décembre 2013, à 20H.

Location : au théâtre, 38, rue

Montpensier, 75001 paris ; par tél.: 01 42 97 40

00; en ligne : www.theatrepalaisroyal.com ou

resa@theatrepalaisroyal.com

13 / 12

L'Orchestre du Capitole se réjouit de musique française

Alain Altinoglu / © DR

Comme au bon vieux temps de Michel Plasson, l'Orchestre national du Capitole s'adonnera, à

l'occasion de son concert du 13 décembre prochain, à un répertoire qui lui est

cher. Cette fois sous la direction d'Alain Altinoglu.

Saint-Saëns et Ravel se partageront l'affiche. Le deuxième concerto pour piano,

op. 22, de l'auteur de Samson et Dalila, créé à la Salle Pleyel en 1868,

se signale par son premier mouvement andante introduit par une cadence du

soliste, et sa facture de quasi improvisation, comme par son brillant finale

presto, sur un rythme de tarentelle. Il sera interprété par le jeune et

talentueux Romain Descharmes. Quant à la symphonie

chorégraphique Daphnis et Chloé, on sait que Maurice Ravel y célèbre la

couleur au fil d'une orchestration brillante, « moins soucieuse

d'archaïsme que de fidélité à la Grèce de mes rêves », dira-t-il. Ce dont

Alain Altinoglu, fin maître de grandes fresques

françaises, devrait être le serviteur de choix.

Halle

aux Grains, Toulouse, le 13 décembre 2013, à 20H.

Location : Théâtre du capitole, Place du

Capitole, et Halle aux Grains, 1, place Dupuy, 31000 Toulouse ; Service

Location, BP 41408, 31014 Toulouse cedex 6 ; par tel : 05 61 63 13 13 ; en ligne : www.onct.toulouse.fr

13 & 14 / 12

Marc Chagall, la couleur des sons : récital de Mikhaïl Rudy

Le pianiste Mikhaïl Rudy

renouvelle une expérience dans laquelle il est passé maître, l'association

musique et images. Cette fois pour un récital sur un film d'animation conçu à

partir de dessins préparatoires et d'esquisses inédites de Marc Chagall pour le

plafond de l'Opéra Garnier. « Marc Chagall aimait écouter de la musique

pendant qu'il peignait... J'ai eu envie d'animer les personnages du plafond de

l'Opéra, de les voir valser sur la musique de Ravel, de faire s'envoler les

amants de Tristan et Yseult vers leur amour absolu, ou encore de faire briller

les mille couleurs de feu d'artifice de Debussy au son de mon piano ». Le

récital égrènera des pièces de Gluck, Mozart, Wagner, Debussy et Ravel,

révélant l'harmonie secrète des scènes imaginées par Chagall et le désir de

mouvement qui s'en dégage. L'interprète souligne le lien organique qui existe

entre peinture et musique, le film étant conçu non pas comme un simple

prétexte, et le piano comme pur accompagnant, mais l'un et l'autre agissant en

symbiose. Où la peinture devient musique.

Maison de la musique de

Nanterre, 8, rue de Anciennes-Mairies, 92000 Nanterre,

le 13 décembre 2013, à 20H30, et le 14 à 16H30.

Location : par tel au 01 41 37 94 21 ; en ligne : www.nanterre.fr

ou www.fnac.com

13, 14, 19 / 12

Un samedi à Montmartre...

Francis Poulenc/ DR

Les hommages rendus à Francis

Poulenc ne sont pas si nombreux, en particulier dans la capitale, pour qu'on ne

s'empresse pas de souligner celui qu'organise le CRR de Paris. « Un samedi

à Montmartre » convoquera des musiques de Poulenc, Honegger, Debussy,

Tailleferre et Milhaud, sur des textes de Cocteau, Radiguet et Poulenc, pour

une soirée festive, le 13 décembre prochain. La grande violoniste Fanny Clamagirand sera entourée d'Alain Carré, récitant, et de

Hugues Leclère, piano. A noter que le lendemain, 14

décembre, le concert des jeunes du conservatoire et de la maîtrise de Paris

offrira des pièces de Poulenc (Concerto pour deux pianos et orchestre,

et L'Embarquement pour Cythère, dans l'orchestration due à Élodie

Soulard), outre des œuvres de Nicolas Bacri (Quatre Alleluia pour maîtrise et orchestre) et de

Rossini (Soirées musicales, dans les arrangements de Benjamin Britten).

De même, le 19 décembre, une autre séance permettra d'entendre la pièce « Sécheresse »

de Poulenc, aux côtés d'œuvres des étudiants des classes d'écriture et du

concert des ensembles vocaux.

Auditorium Marcel Landowski,

CRR de Paris, 14, rue de Madrid, 75008 Paris, les 13, 14 et

19 décembre 2013, à 19H. Entrée libre.

Jean-Pierre

Robert.

La Semaine Mozart de Salzbourg 2014

Imaginant l'improbable rencontre, en

octobre 1762, à Vienne, entre le tout jeune Mozart et Christoph Willibald Gluck, qui y créait son Orfeo ed Euridice, Marc

Minkowski a choisi, en ouverture de sa deuxième saison de directeur musical de

la Semaine Mozart, de représenter cette « Azione teatrale per musica ».

Outre le clin d'œil à l'Histoire puisqu'on célébrera, en 2014, le tricentenaire

de la naissance du musicien, cette reprise manifeste combien la musique

dramatique, et même celle de Mozart, doit aux innovations prônées par le grand

réformateur de l'opéra italien. La mise ne scène en sera confiée à Ivan

Alexandre (23 & 31/1). Côté concerts, la programmation promeut l'idée essentielle de considérer l'œuvre de Mozart

en relation avec celle de ses pairs. Cette année, le focus est porté sur Carl

Philip Emanuel Bach, dont l'oratorio La Résurrection et l'Ascension de Jésus,

dans l'arrangement qu'en réalisa Mozart en 1788 pour sa représentation à

Vienne, sera donné par René Jacobs et le Freiburger Barockorchester (24/1). Des pièces du « Bach de

Berlin » émailleront plusieurs concerts : sonates pour violon et piano,

fantaisies pour fortepiano. Il en sera tout autant de

ces autres compositeurs qui ont admiré le maître de Salzbourg, tels Richard

Strauss ou, plus près de nous, l'estonien Arvo Pärt. Du premier seront donnés aussi bien les Métamorphoses que les Quatre derniers Lieder, le Sextuor de Capriccio, ou

encore le Concerto pour hautbois (interprété par François Leleux).

Du second, on créera la version orchestrale de Littlemore Tractus, spécialement commandée pour le festival 2014 par la Fondation Mozarteum (29/1), aux côtés de diverses pièces vocales et

de pièces chambristes.

Au centre des débats bien sûr, Wolfgang Amadé Mozart sera honoré de diverses manières. Andras Schiff, un artiste adulé

ici, donnera, l'espace de trois concerts, avec son ensemble de la Cappella

Andrea Barca, pas moins des six concertos pour piano de l'année 1784, mis en

regard avec des pièces composées en cette même période si prolifique, tels que

le quintette pour piano et cordes, le quatuor KV 458 et diverses sonates pour

le clavier (24, 25 et 26/1). Au chapitre des intégrales, Renaud Capuçon et se amis donneront les six quintettes à cordes

(29 & 31/1), tandis que Fazil Say, au piano, et

Kristian Bezuidenhout, au fortepiano,

s'attaqueront à la totalité des Sonates pour clavier (28, 29, 30, 31/1). Daniel Barenboim, avec les Wiener Philharmoniker,

livrera sa vision des trois dernières symphonies (1/2). Le chef-pianiste protée

jouera aussi des sonates de Mozart et de Schubert (30/1). Marc Minkowski

alternera pièces de Gluck et de Mozart, symphoniques et vocales, avec Sonya Yoncheva et Rolando Villazón

(26/1), comme d'ailleurs Louis Langrée et la Camerata Salzburg (27/1). Ivor Bolton, avec l'Orchestre du Mozarteum, associera

Mozart à Muzio Clementi dont seront jouées quatre symphonies (28/1 & 2/2). Les Viennois

prodigueront encore leurs félicités lors de deux autres concerts, dirigés, respectivement, par Paavo Järvi (25/1) et le maestro Minkowski, qui

concrétisera sa première rencontre avec l'illustre phalange (29/1).

Marc Minkowski et

Matthias Schulz, directeur du festival/© DR

Sans compter divers autres moments de

musique de chambre, il faut citer, au chapitre des raretés, les concerts au

Musée - à la Résidence, dans la maison natale ou dans la Wohnhaus de Mozart - où l'on jouera les instruments originaux du musicien, saisis dans

un cadre intimiste. Le Mozart Children's Orchestra,

dirigé par Minkowski, se produira de nouveau dans des œuvres de Mozart, CPE

Bach et Pärt. Enfin, un hommage au grand pianiste

autrichien Alfred Brendel sera rendu le 27 janvier, jour de l'anniversaire de

la naissance de Mozart : dans la grande salle du Mozarteum,

celui-ci se verra remettre la médaille d'or Mozart pour sa carrière. L'occasion

d'une fête réunissant de nombreux amis musiciens. Un tel éclectisme signe la

singularité de ce festival salzbourgeois d'hiver, où les concerts s'enchaînent

souvent à raison de trois par jour, en matinée, en milieu d'après midi et en

soirée, pour le plus grand bonheur de nombreux mélomanes enthousiastes et

avertis.

Divers

lieux, du 22 janvier au 2 février 2014.

Renseignements et location : Kartenbüro der Stiftung Mozarteum Salzburg, Mozart-Wohnhaus, Theatergasse 2, 5020 Salzburg, Autriche ; par tel :

00 43 662 87 44 54 ; Fax : 00 43 662 87 31 54 ; en ligne : tickets@mozarteum.at ou www.mozarteum.at

Jean-Pierre Robert.

***

L’ARTICLE DU MOIS

FRANCIS POULENC ET L'IDÉAL DE LA MUSIQUE DE CHAMBRE : LES ULTIMES SONATES POUR INSTRUMENTS A VENT ET PIANO

« Je viens de finir deux sublimes

(naturellement) sonates venteuses, l’une pour clarinette et piano, l’autre for oboe and piano. »(1) Ainsi Francis Poulenc

annonce-t-il en 1962, quelques semaines avant son décès, la prochaine création

de deux sonates pour instrument à vent et piano. Cinq ans après une première

sonate pour bois – la flûte – et piano, ces deux pièces constituent l’aboutissement

stylistique d’un compositeur revenu, comme aux premiers temps, au répertoire

intimiste de la musique de chambre, après trente-cinq ans d’une production plus

tournée vers la voix et la scène. Pièces majeures de sa production, ancrées

depuis plus d’un demi-siècle dans le répertoire des instrumentistes à qui elles

sont destinées, ces ultimes compositions de Poulenc forment un groupe homogène,

d’une richesse et d’une profondeur stylistique aussi touchantes qu’accessibles, véritable fierté de leur créateur. Attiré dès ses premières

compositions par les instruments à vent, en témoignent la Sonate pour deux clarinettes (1918), la Sonate pour clarinette et basson (1922) ou la Sonate pour cor, trompette et trombone (1922) qui n’ont pas leur

pendant chez les cordes, Poulenc referme la boucle quatre décennies plus tard

en une sorte de triptyque, qu’aurait probablement complété, si une crise

cardiaque n’avait pas terrassé l’artiste en plein élan, une Sonate pour basson et piano dont il

avait esquissé les premiers traits à la fin de l’été 1957.

Si ses premières

œuvres affirment un langage à part dans l’esthétique de Poulenc, un langage

contrapuntique tout en dissonances inattendues, ses dernières grandes sonates

se situent plutôt dans un esprit qui rappelle les sonates du milieu du XVIIIe siècle,

à l’image de celles de Debussy. Bien loin néanmoins de tout « retour

à », postérieures de quarante ans à celles de son aîné, ces trois sonates

témoignent, en une synthèse contrastée d’un style longuement mûri, d’un rapport

presque affectif du compositeur au genre de la sonate.

© DR

Cette contribution

aux hommages à Francis Poulenc, l’année du cinquantième anniversaire de sa

disparition, est ainsi l’occasion d’interroger la relation si particulière du

compositeur au genre de la sonate et, par ce biais, de retracer une trajectoire

musicale tournée dès ses débuts vers les instruments à vent. Au-delà des

questions purement instrumentales, le corpus homogène que forment les trois dernières

sonates pour instrument à vent et piano se révèle d’une incroyable richesse

stylistique au miroir de laquelle se dévoilent les profondes affinités

esthétiques et se dessine l’idéal instrumental recherché d’un compositeur en

pleine maturité.

Poulenc

et le genre de la sonate : une affinité stimulante

Parmi les genres

purement instrumentaux sans référence extra-musicale, hors pièces pour piano

seul, Poulenc s’est plus spécifiquement tourné vers le répertoire

« savant » de la musique de chambre. Quant au domaine symphonique, en

dehors des concertos qui allient un grand ensemble instrumental à un soliste,

ce n’est que tardivement que Poulenc vient à l’orchestre pour l’orchestre, sans

support narratif. Nous sommes en 1947 et il s’agit alors d’une commande de

symphonie par la BBC. Intimidé par un genre qu’il n’aurait jamais osé aborder

de lui-même, il intitule modestement son œuvre Sinfonietta, malgré les

dimensions finalement imposantes qu’il donne à sa pièce. À la fin des années

1950, alors que sa notoriété dépasse très largement les frontières et qu’il est

connu jusqu’au cœur des États-Unis, alors qu’il s’est forgé un langage

particulièrement adapté à son écriture pour la voix et pour la scène, c’est par

la sonate qu’il revient à un style tout à la fois épuré, harmoniquement

personnel, fraîchement mélodique et magnifiquement expressif. Si le genre de la

sonate ne se place pas en fil conducteur sous-jacent de sa production

instrumentale, son déploiement en début et fin de carrière lui donne une

importance majeure, véritable fondement de sa construction musicale.

À l’époque de ses

premières œuvres pour vent, la démarche créatrice de Poulenc s’inscrit dans un

paysage où la sonate stimule la plupart de ses contemporains, français en

particulier. La référence à une forme façonnée au XVIIIe siècle

correspond parfaitement à cette simplicité que recherchent Debussy ou Ravel. La

brièveté des formes, le retour à un langage fortement tonal, tout du moins une

pensée structurée par un parcours tonal clair, ainsi que la complicité intime

du simple duo répondent à l’immédiateté que prône notamment le Groupe des Six.

Le tableau suivant propose un panorama comparatif de l’œuvre de Poulenc et de

la production de sonates contemporaines de Debussy à Prokofiev et Hindemith,

pour la plupart connues et appréciées de Poulenc. Cette chronologie dessine les

cadres dans lesquels s’inscrivent les pièces de chambre de Poulenc et met en

valeur la démarche singulière d’un compositeur qui revient en fin de vie à un

genre dont l’attrait n’a plus rien à voir avec celui qu’on lui portait quarante

ans plus tôt.

|

Les

œuvres pour instrument à vent dans l’œuvre de Poulenc – quelques repères

|

Principales

sonates et autres œuvres contemporaines de chambre

|

1915

|

|

Debussy : Sonate pour violoncelle et piano

|

1915

|

|

Debussy : Sonate pour flûte, alto et harpe

|

1917

|

|

Debussy : Sonate pour violon et piano

Fauré : Sonate pour violon et piano n° 2

Fauré : Sonate pour violoncelle et piano n° 1

|

1918

|

Sonate pour deux

clarinettes (publiée en 1919 chez Chester)

|

Honegger : Sonate pour violon et piano n° 1

Milhaud : Sonate pour flûte, clarinette, hautbois et piano

|

1919

|

|

Honegger : Sonate pour violon et piano n° 2

Stravinsky : Trois Pièces pour clarinette seule

|

1920

|

|

Honegger : Sonate pour violoncelle et piano

Kœchlin : Sonate pour deux flûtes

|

1921

|

|

Fauré : Sonate pour violoncelle et piano n° 2

Bartók : Sonate pour violon et piano n° 1

|

1922

|

Sonate pour

clarinette et basson

Sonate pour cor,

trompette et trombone

(toutes

deux publiées chez Chester en 1924)

|

Ravel : Sonate pour violon et violoncelle

Bartók : Sonate pour violon et piano n° 2

Milhaud : Sonatine pour flûte et piano

|

1923

|

Les Biches

|

Stravinsky : Octuor pour instruments à vent

|

1926

|

Trio pour hautbois,

basson et piano

|

|

1927

|

|

Ravel : Sonate pour violon et piano n° 2

Milhaud : Sonatine pour clarinette et piano

|

1928

|

Concert champêtre

|

|

1932

|

Concerto pour

deux pianos et orchestre

|

Prokofiev : Sonate pour deux violons

|

1936

|

Litanies à la

Vierge noire

|

Hindemith : Sonate pour flûte et piano

|

1938

|

Concerto pour

orgue

|

Hindemith : Sonate pour hautbois et piano

Hindemith : Sonate pour basson et piano

|

1939

|

Sextuor pour flûte,

hautbois, clarinette, basson, cor et piano

|

Hindemith : Sonate pour clarinette et piano

Hindemith : Sonate pour cor et piano

Hindemith : Sonate pour trompette et piano

|

1941

|

|

Hindemith : Sonate pour cor anglais et piano

Hindemith : Sonate pour trombone et piano

|

|

|

|

1943

|

Sonate pour

violon et piano

|

Prokofiev : Sonate pour flûte et piano (2e Sonate pour violon et piano)

Hindemith : Sonate pour saxophone alto et piano

|

1948

|

Sonate pour

violoncelle et piano

|

|

1949

|

Concerto pour

piano et orchestre

|

|

1946

|

|

Prokofiev : Sonate pour violon et piano n° 1

|

1947

|

Sinfonietta

|

|

1954

|

|

Milhaud : Sonate pour hautbois et piano

|

1953

|

Dialogues des Carmélites

|

Stravinsky : Septuor pour clarinette, cor, basson,

piano, violon, alto et violoncelle

|

1955

|

|

Hindemith : Sonate pour tuba basse et piano

|

1957

|

Sonate pour flûte

et piano – « à la mémoire de Madame Sprague-Coolidge »

(publiée chez Chester en 1958)

Élégie pour cor et piano

|

|

1958

|

La Voix humaine

|

|

1962

|

Sonate pour

hautbois et piano – « à la mémoire de Serge Prokofiev » (publiée chez Chester en

1963)

Sonate pour

clarinette et piano – « à la mémoire d’Arthur Honegger » (publiée chez Chester en 1963)

|

|

Dans les années

1920, le genre s’impose ainsi comme vecteur privilégié de la génération

debussyste et du courant néoclassique incarné par les membres du Groupe des

Six. On doit ainsi plusieurs sonates à Debussy, Milhaud et Honegger. Dans un

tout autre style, Fauré apporte au genre trois nouvelles sonates pour violon et

violoncelle. Quant à Ravel, il concentre en deux ans – 1921 et 1922 – deux

pièces majeures du répertoire pour cordes. Outre-Rhin, Hindemith compose avec

une impressionnante régularité dix sonates avec piano, toutes dédiées à un

instrument différent. C’est à cette même époque que voient le jour les sonates

de Prokofiev pour violon et pour flûte. Enfin, les pièces pour instruments à

vent de Stravinsky, d’une influence décisive sur l’écriture de Poulenc, sont

d’exactes contemporaines de ses premières œuvres. On observe aussi l’intérêt

porté aux vents, les cordes ne s’imposant pas outre mesure dans le corpus

considéré. Paradoxalement, les sonates de maturité de Poulenc prennent place

dans un contexte peu favorable au genre de la sonate, les nouvelles générations

se tournant, après 1950, vers d’autres types de formes, d’effectifs, de

questionnements. Attiré au plus profond de lui-même par le cadre extérieurement

rigoureux de la sonate, allié à la sonorité chaude et colorée des instruments à

vents, Poulenc revient, au sommet de sa maturité, à un genre qu’il chérit

depuis toujours, sans se préoccuper de ce qui serait alors ou non « à la

mode ».

Ce constat nous

éclaire sur l’engagement personnel de Poulenc envers un genre dont il forge un

idéal esthétique à travers la fusion des bois et du piano. Œuvres fortes, ces

pièces le sont particulièrement aussi par leurs dédicaces. Tandis que les

œuvres des années 1910 et 1920 étaient plutôt dédiées à ses amis d’alors, les

sonates pour vent et piano, les deux dernières surtout,

constituent a posteriori un véritable

témoignage de reconnaissance et d’admiration envers leurs dédicataires. En

1919, Poulenc découvre l’œuvre de Prokofiev. Il est alors saisi par le

dynamisme, la couleur et la puissance de l'écriture de celui-ci, et son

admiration pour lui ne faiblira jamais. C’est en son hommage qu’il écrit la Sonate pour hautbois et piano. Arthur

Honegger, l’ami de longue date et fidèle compagnon du Groupe des Six, hélas

disparu en 1955, est quant à lui dédicataire de sa jumelle pour clarinette. À

l’opposé de toute annotation mondaine ou amicale anecdotique, ces deux

dédicaces scellent pour l’éternité une amitié et une reconnaissance

personnelle. Elles montrent aussi tout le poids que Poulenc accorde à ces

sonates, dignes d’un hommage à deux grands contemporains admirés, reconnus,

déjà passés à la postérité. La « Déploration », poignante lamentation

qui clôt la Sonate pour hautbois, aussi bien que l’« Allegro tristamente » ou

la « Romance » de la Sonate

pour clarinette, forment un puissant hommage aux compositeurs, autant que

la « Déploration », ultimes mesures de toute une vie, sonne comme un

testament musical personnel doublé d’un tombeau, à la manière de ceux de Rameau

ou de Couperin, à la musique française telle qu’idéalisée par Poulenc.

« J’ai

les bois dans le sang »(2)

« J’ai trouvé

les éléments d’une Sonate pour hautbois. Le premier temps sera élégiaque, le

second scherzando et le dernier une sorte de chant liturgique. Je crois que

l’orientation du côté des bois est la solution pour moi actuellement. »(3)

14 juillet 1962, à Pierre Bernac

« Après avoir écrit une Sonate pour clarinette et piano, j’en

achève une pour hautbois et piano !!! Tu sais que les vents me sont plus

favorables ! »(4)

1er novembre 1962, à Pierre Bernac

Si les bois

inspirent particulièrement Poulenc au tournant des années 1950-1960, ce

penchant plus généralement étendu aux instruments à vent n’est pas le fruit

d’un revirement stylistique ou d’une nouvelle pensée de l’écriture. Bien plus,

il s’agit là de l’expression d’un goût profond pour la sonorité des vents, qui

remonte aux premières expériences d’un jeune compositeur d’à peine vingt ans en

1918. Parmi la quinzaine de pièces de musique de chambre que compte l’œuvre de

Poulenc, huit d’envergure sont destinées aux instruments à vent accompagnés ou

non du piano (six sonates, un trio et un sextuor), auxquelles s’ajoute l’Élégie pour cor et piano. De leur côté,

les cordes ne sont à l’honneur – et ce tardivement – qu’à l’occasion de deux

sonates, l’une pour violon (1943) et l’autre pour violoncelle (1948),

précédées, dans les années 1930, par deux pièces brèves, la Bagatelle et le Presto pour violon et piano, la seconde n’étant en fait que la

transcription par Jascha Heifetz du Presto en si bémol majeur pour piano.

Au catalogue de

Poulenc, la musique de chambre sous-tend, en trame de fond, toute l’œuvre du

compositeur. Le Trio pour hautbois,

basson et piano (1926) et le Sextuor pour flûte, hautbois, clarinette, basson, cor et piano (1932) forment ainsi un

fil conducteur, dédié aux vents, qui relie la première Sonate pour deux clarinettes au corpus des trois dernières sonates.

En marge des œuvres d’envergure, ce trio de sonates pour vents, précédé d’une

sonate pour violon et d’une autre pour violoncelle, est annoncé par une Élégie pour cor et piano que Poulenc termine à la fin de l’année

1957, en mémoire du corniste britannique Dennis Brain.

Sa Sonate pour clarinette à peine

achevée, celle pour hautbois en bonne voie également, Poulenc projetait d’en

terminer une autre pour basson. Ainsi, confie-t-il en entretien avec Stéphane Audel, il aurait « épuisé le jeu des instruments à

vent »(5). Plus qu’un projet, il s’agissait d’une sonate ébauchée en même

temps que la Sonate pour flûte et piano.

Dès ses premières

œuvres, Poulenc se révèle un maître de l’équilibre entre les instruments,

équilibre qu’il exprime par un jeu contrapuntique dont il doit le savoir-faire

à l’enseignement de Charles Kœchlin. Prolongement de l’enseignement théorique

reçu, Stravinsky est alors un modèle à suivre tant sur la gestion du

contrepoint que sur la manière de développer l’écriture des vents. La Sonate pour clarinette et basson,

instaurant selon les propres mots de Poulenc un contrepoint « divertissant »(6),

n’est pas sans évoquer l’Octuor de

son aîné. L’adjonction du piano, dès le Trio de 1926, offre à Poulenc de nouvelles perspectives. Avec la Sonate pour flûte, il atteint un sommet

d’équilibre entre l’instrument et son partenaire. Jamais le piano ne s’efface

devant l’accompagné, jamais non plus la flûte n’est reléguée au second plan. À

son ami Pierre Bernac, satisfait de ses deux derniers opus de 1962, Poulenc promet qu’il

leur fera bon accueil parce que l’ensemble y est, avant tout, « très bien

équilibré instrumentalement »(7). Beaucoup plus à l’aise avec l’écriture

monodique des vents qu’avec la complexité des quatre cordes du violon ou du

violoncelle, Poulenc pense avant tout la sonate en terme de fusion de timbres et de mélodies.

Au-delà de la partition,

support essentiel mais insuffisant pour que l’œuvre prenne corps, Poulenc a

toujours su s’entourer d’interprètes réputés qui portèrent sa musique sur le

devant de la scène, de son vivant comme au-delà de sa mort. C’est rien moins

qu’à Benny Goodman et Leonard Bernstein que revient l’honneur posthume de créer

à New York, le 10 avril 1963, la toute récente Sonate pour clarinette et piano. Et la même année, c’est le très

renommé Pierre Pierlot accompagné du tout aussi célèbre pianiste Jacques

Février qui assurent la création de la Sonate

pour hautbois et piano au Festival de Strasbourg, comme projeté l’année

précédente par le compositeur. Le 17 juin 1957, Poulenc avait lui-même dévoilé

à Strasbourg sa Sonate pour flûte et

piano aux côtés de Jean-Pierre Rampal, sous l’œil paralysant d’Arthur

Rubinstein présent au concert. Dans la foulée, en 1958, Jean-Pierre Rampal

avait participé à la création américaine de l’œuvre à Washington, accompagné du

pianiste Robert Veyron-Lacroix. En inscrivant

définitivement l’œuvre à son répertorie, le flûtiste promettait un avenir

durable à cette sonate, qui reste aujourd’hui, aux côtés de celles de Debussy

et Prokofiev, l’une des plus jouée à la flûte, tout comme ses cadettes le sont

pour la clarinette et le hautbois.

Entre

classicisme sous-jacent et expression d’une maturité stylistique : un

triptyque haut en couleurs

« Je remercie

Dieu […] de m’avoir redonné un équilibre intellectuel que j’avais perdu autant

et plus que la santé. En travaillant à cette Sonate de flûte j’ai l’impression de retourner très loin en arrière

avec la technique en plus bien sûr. C’est une sonate de dimension debussyste.

C’est la mesure française. Comme le critique de Turin avait raison après la Sonate pour violoncelle d’écrire :

' On s’étonne que l’auteur des Biches emprunte la forme de la Schola d’Indyste.' Avoir la

forme de son langage c’est le plus difficile. C’est ce qu’avait Webern au plus

haut point (comme Mallarmé) et que n’a pas encore Boulez. » (8)

En 1915, Debussy

projette un ensemble de six sonates dont seules trois, signées du très engagé

« Claude Debussy, musicien français », verront le jour. Dans un élan

patriotique, le compositeur souhaitait renouer avec les formes traditionnelles

des Concerts de Rameau et le « bon goût » de Couperin. Comme

son aîné, Poulenc revient lui aussi aux formes traditionnelles du XVIIIe siècle

en trois mouvements, tout autant dans ses sonates de jeunesse que dans ses

grandes partitions pour instruments à vent. Des genres savants qu’il aborde,

seule la Sonate pour violoncelle et

piano, qu’évoque Poulenc à Bernac, compte quatre

mouvements, à laquelle s’ajoutent la Sinfonietta et la Sonate pour deux pianos. La plupart de

ses œuvres de musique de chambre, et tout particulièrement les sonates de sa

dernière période créatrice, s’inscrivent dans la tradition d’un genre

pré-mozartien et renouent, par leur clarté formelle et leur concision

thématique, avec les modèles de l’époque de Scarlatti plus qu’avec les exemples

de la première école viennoise ou ceux de la fin du XIXe siècle.

La simplicité des formes, dépourvues de développements et de toute référence

cyclique à la Vincent d’Indy, semble le support idéal à l’expression d’une

sorte de renouveau du genre.

Ainsi que l’analyse

le compositeur lui-même en dissociant le style plus complexe de ses deux

sonates pour cordes des trois suivantes, Poulenc affirme avec ferveur

l’esthétique française de ses dernières sonates pour vents. Chacune d’entre

elles présente une architecture claire et équilibrée référant aux formes simples,

tripartites ou véritables rondos, ainsi qu’un langage harmonique épuré de

dissonances rugueuses. Renouant avec un socle tonal fort, elles ne prétendent

pourtant pas à une nouvelle modernité. Bien au contraire, Poulenc revient dès

la Sonate pour flûte et piano à un

style épuré, concis, empreint d’une liberté de ton et de forme que permettent

les cadres non rigides d’une structure en trois mouvements, non subordonnée à

l’alternance exclusive Vif-Lent-Vif. La construction inverse et hautement

dramatique de la Sonate pour hautbois et

piano en est la preuve.

Proches par leur

esprit, par leur durée aussi bien que par l’équilibre des instruments dont

jamais aucun ne prend le pas sur l’autre, les trois sonates se nourrissent de

tournures mélodiques communes, de motifs et de figures d’accompagnement

similaires. À la manière du collage ou de la citation, Poulenc a toujours aimé

se réapproprier des thèmes pré-existants de ses

contemporains ou des maîtres du passé, autant qu’il a pratiqué l’auto-citation. Comme à son habitude, la thématique des

trois sonates est nourrie d’emprunts à ses propres œuvres. La

« Cantilène » de la Sonate pour

flûte et piano est esquissée dans le Concerto

pour orgue de 1938 tandis que son finale montre en plusieurs endroits

quelques échos tout droit tirés des Dialogues des Carmélites, comme ses deux

autres sonates qui portent aussi des évocations de La Voix humaine. Par ailleurs, Poulenc unifie ses œuvres autour

d’un faisceau de réminiscences variées qui les structurent à grande échelle et

guident l’écoute de l’auditeur. On a ainsi plaisir à trouver des rappels du

premier mouvement en fin de la Sonate

pour flûte ou à réentendre certains motifs de l’« Allegro »

initial de la Sonate pour clarinette dans son finale.

Après les deux

sonates pour cordes dont l’esprit rhapsodique ne laissait prévoir le virage

stylistique des sonates ultérieures, le retour à une certaine simplicité se

manifeste d’emblée par le choix de sa thématique. Chacune des trois sonates

s’ouvre sur des thèmes aux carrures franches, soutenues par des mélodies

aisément mémorisables. Plus que dans les œuvres instrumentales précédentes,

Poulenc revient à une structure thématique ancrée sur celle de ses

prédécesseurs, cette fois-ci plutôt de la seconde moitié du XVIIIe siècle.

C’est l’époque du Concerto pour deux

pianos, dont les échos mozartiens retentissent dès les premières notes du

« Larghetto ». À l’instar des modèles classiques, le finale de la Sonate pour flûte et piano, le scherzo

de la Sonate pour hautbois et piano et la « Romanza » de la Sonate pour clarinette et piano s’ouvrent sur des thèmes dont la répétition immédiate du motif initial rappelle

de nombreux thèmes de Mozart ou de Haydn. De son côté, le dynamisme du premier

thème de la Sonate pour flûte et piano doit autant à la fraîcheur mélodique d’une ligne entre diatonisme et

chromatisme qu’à sa structure symétrique et carrée de type

antécédent-conséquent, ponctuée de sa demi-cadence au ton principal et de sa

cadence parfaite à la tierce inférieure. Poulenc s’appuie sur ce même moule

dans la « Cantilène », dans le premier mouvement de la Sonate pour hautbois et piano et, après

les quelques mesures d’introduction, opte pour un premier thème non clos mais

évoquant la même structure dans l’« Allegro tristamente »

de la Sonate pour clarinette.

Tout en contrastes,

l’écriture de ces trois sonates est tour à tour élégiaque, lyrique, fantasque,

mélancolique ou sérieuse. Du « Presto giocoso » de la Sonate pour flûte, du scherzo de la Sonate pour hautbois à la

« Déploration » qui en constitue le troisième mouvement, parfois même

en l’espace de quelques mesures – remémorons-nous les interventions qui

ponctuent la cantilène centrale de la Sonate

pour flûte –, Poulenc nous promène de l’insouciance à la gravité.

L’alliance des contraires, si subtilement perceptible, dans les alternances

majeur/mineur du premier mouvement de cette même sonate ou dans la cohabitation

de lignes discrètement chromatiques alliées à des phrases aux réminiscences

presque belliniennes, atteint des sommets d’expressivité

en une fusion des opposés si souvent recherchée par Poulenc. Quant à

l’« Allegro tristamente » de la Sonate pour clarinette, par l’alliance

même des contraires annoncée en son titre, et dont la poignante répétition d’un

motif arpégé, au centre du mouvement, sert au mieux l’expression de tristesse à

la mémoire d’Arthur Honegger, il reflète, à lui seul, les multiples facettes de

Poulenc et la force expressive qu’il souhaite avant tout donner à ses dernières

œuvres. « Je crois que c’est très touchant » écrit-il à Simone Girard

le 3 juillet 1959 (9).

***

« Francis

Poulenc est la musique même, je ne connais pas de musique plus directe, plus

simplement exprimée et qui va droit au but avec tant de sûreté. Il a repris

dans la musique de chambre la forme des sonates courtes, telle que la concevait

Scarlatti, et où les éléments sont réduits au minimum. Sa Sonate pour clarinette et basson est une merveille de précision, de

gaieté, de charme et de grâce, et sa Sonate

pour cor, trompette et trombone est un véritable chef-d’œuvre. »(10)

Ces compliments que

Milhaud adresse à Poulenc à propos de ses toutes premières œuvres résument

l’attrait du compositeur vers les potentialités qu’offrent l’écriture des

instruments à vent, et son aisance lorsqu’il les combine aux rouages de la

sonate « classique » revisitée. Ces quelques lignes, publiées en

1927, semblent tout aussi pertinentes pour ses trois dernières sonates. Les

œuvres ont certes gagné en longueur et en profondeur, elles montrent un langage

radicalement différent des premiers essais et témoignent d’un aboutissement

esthétique plus que d’une quête stylistique qui était celle des premières

années, mais elles restent d’un abord immédiat, d’une fraîcheur de ton et d’une

variété de caractères qui dégagent autant de charme et de grâce que Milhaud

n’en avait ressenti à l’écoute des pièces de jeunesse. L’alliance des timbres,

les jeux de sonorités, le lyrisme simple des lignes, servis par un cadre formel

clair et équilibré résument les conceptions esthétiques du compositeur, ses

influences ainsi que ses affinités avec un genre hérité des premiers maîtres

classiques. Leur ancrage fort dans le répertoire des concertistes confirme que

Poulenc avait trouvé dans l’alliance de la sonate et des bois un support idéal

à la direction qu’il souhaitait voir prendre par la musique à l’aube de la

seconde moitié du XXe siècle.

Muriel Boulan*.

*Professeur agrégée

à l’Université Paris-Sorbonne, Docteur en Musicologie.

(1) Lettre inédite à Doda Conrad, 17 novembre 1962, citée dans Carl B. Schmidt, The Music of Francis Poulenc (1899-1963),

A Catalogue, Oxford, Clarendon Press, 1995, p. 509.

(2) Lettre inédite de Poulenc à Simone

Girard, 2 août 1962, citée dans Lacombe,

Hervé, Francis Poulenc, Paris,

Fayard, 2013, p. 779.

(3) Francis Poulenc, Correspondance,

1910-1963, réunie, choisie, présentée et annotée par Myriam Chimènes,

Paris, Fayard, 1994, Lettre 62-13 à Pierre Bernac, 14

juillet 1962, p. 996.

(4) Ibid.,

Lettre 62-24 à Pierre Bernac, 1er novembre

1962, p. 1004.

(5) Francis Poulenc, Moi et mes

amis, préface de Stéphane Audel, 1963, dans

Francis Poulenc, J’écris ce qui me chante, écrits et entretiens réunis, présentés et

annotés par Nicolas Southon, Paris, Fayard, 2011,

p. 849.

(6) Francis Poulenc, Correspondance,

op. cit, Lettre 22-26 à

Charles Kœchlin, début septembre 1922, p. 175.

(7) Lettre inédite de Francis Poulenc à

Pierre Bernac, 8 novembre 1962, citée dans Carl B. Schmidt, op. cit., p. 511-512.

(8) Francis Poulenc, Correspondance,

op. cit., Lettre 57-11 à Pierre Bernac, 8 mars 1957, p. 864.

(9) Francis Poulenc, Correspondance,

op. cit., Lettre 59-18 à

Simone Girard, 3 juillet 1959, p. 923.

(10) Darius Milhaud, Études,

Paris, Éditions Claude Aveline, 1927, p. 19.

FOCUS SUR LA MUSIQUE NOUVELLE

Luciano BERIO :

Transcription et réécriture. D’une œuvre à l’autre

« La

musique se trouve traduite seulement quand nous nous trouvons obligés, pour une

raison ou une autre, de passer d’une expérience musicale spécifique à sa

description verbale, du son d’un instrument au son d’un autre, de la lecture

silencieuse d’un texte musical à son exécution. En réalité ce besoin est si diffus, présent et permanent que nous sommes

tentés de penser que l’histoire de la musique est en effet une histoire de

traductions. Mais peut-être toute notre histoire, et le devenir de notre

culture, est une histoire de traductions. C’est une culture qui veut posséder

tout et donc traduit tout : toutes les langues, les choses, les concepts,

les faits, les émotions, l’argent, le passé, le futur et, naturellement, la

musique. La traduction implique interprétation. Les soixante-dix sages

d’Alexandrie qui ont traduit la Bible en grec ' ont inventé '

l’herméneutique. » (L. Berio)(1).

La traduction d’une expérience humaine en une

autre, d’un texte musical à un autre, d’un instrument à un autre, d’un contexte

à un autre - ce sont les versions multiples de la transcription qui définissent

l’essence même de l’art de composer pour Berio. A l’exemple de quelques

œuvres-clés de son catalogue, précisons trois aspects importants de sa démarche

de transcription(2) :

-

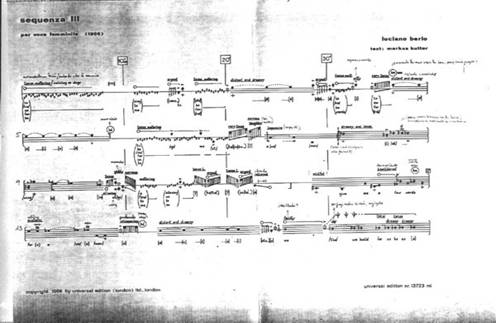

La

première version de Sequenza III est la

version préalable, la version préparatoire en collaboration avec Cathy Berberian, à partir de laquelle le compositeur va élaborer

la version définitive, publiée, de la pièce ;

-

La pièce Rounds pour clavecin sera traduite, transcrite en Rounds pour piano pour

déployer les particularités typiques de l’instrument à résonance;

-

Sequenza X pour trompette et résonances au piano sera

la partie soliste mise en contexte - celui de la texture orchestrale qui

l’enveloppe - dans Kol od.

I. Sequenza III

Devenue déjà classique pour l’art vocal de notre temps, Sequenza III (1965/1966) pour voix de femme sur un texte de Markus Kutter est une encyclopédie cohérente des émissions vocales

inspirées par un texte et par la transcription musicale du rire.

« Derrière Sequenza III, précisait

Berio, se dissimule le souvenir de Grock, le dernier grand clown. »(3)

Portrait particulier de la voix de Cathy Berberian à

qui la pièce est dédiée, Sequenza III est l’anamorphose vocale d’un texte, mais aussi l’écriture musicale des

émotions : dans la première version de Sequenza III, les émotions mises en séquence par le compositeur sont en réalité une

sorte de programme d’action ou d’improvisation vocale de la part de

l’interprète. Cathy Berberian invente, improvise,

propose des versions différentes à partir desquelles le compositeur fera son

choix pour la version définitive. La première version – ou l’avant-version - c’est l’esquisse, la suggestion

compositionnelle initiale, la version première et sommaire à partir de laquelle

seront proposées plusieurs versions ou transcriptions, jusqu’à la variation ou

la transcription finale, publiée, la seule que les auditeurs connaissent. La

transcription fait donc partie intégrante du travail compositionnel, du

cheminement du compositeur vers la version définitive de son œuvre.

« Le thème fondamental de Sequenza III, précise Berio, c’est le rire, le rire

développé dans l’écriture. Car en fait, il n’y a pas tellement de différence

entre une femme californienne qui rit à pleine voix et une soprano léger coloratura. Chez une chanteuse, la voix est, bien sûr,

posée de façon professionnelle. Mais c’est la même impulsion, la même mécanique

de l’appareil phonatoire. »(4) Tout en restant lié à la quotidienneté

banale et chargé de connotations circonstancielles, le rire dans toute sa

diversité est transformé par Berio en matière sonore-bruiteuse intégrable à

l’interprétation musicale d’un texte au contenu relativement précis. Le

développement du thème du rire vise l’exploration d’une gamme émotionnelle

particulièrement vaste - celle qui est la base même de la première version de Sequenza III - qui offre, à travers sa

complexité et son ambiguïté, des instances multiples de lecture ou

d’interprétation de la part de l’auditeur.

Sequenza III compose plusieurs modalités de comportements : le comportement

vocal conventionnel qui est lié à l’articulation habituelle dans la mise en

musique d’un texte ; ce même comportement transformé par fredonnements,

chuchotements, sons nasalisés, etc. ; les bruits qui n’impliquent pas

d’émission vocale comme les claquements de langue, de dents, de doigts, les

battements de mains ; les émissions vocales non admises traditionnellement

dans la musique (rire, toux, halètement, bruits de souffle) ; et encore

les mouvements corporels qui transforment le son émis (main devant la bouche,

par exemple) et les mouvements corporels qui n’agissent pas sur le son-bruit

(déplacements sur scène, gestes corporels). La combinaison des comportements

différents et les modalités du rire en fonction des émotions indiquées par le

compositeur définissent la corporéité directe

de la prestation vocale et mettent en évidence

l’importance du corps dans la prestation musicale. Les indications verbales en

ce qui concerne les émotions à extérioriser - après avoir servi à élaborer à partir de la toute première version de

la pièce sa transcription définitive - ne doivent pas définir, lors de

l’exécution, un jeu théâtral d’ordre représentatif, mais servir tout simplement

d’indicateur pour l’élaboration rythmique ou agogique de l’émission vocale.

© DR

II. Rounds :

D’un instrument à l’autre

La pièce de Luciano

Berio Rounds est connue en deux versions : pour clavecin, c’est la première version de 1965, créée en

1965 à Bâle par Antoinette Vischer, la dédicataire de la pièce (UE 13716), et

pour piano, de 1967, créée en 1968 à New York par Joel Spiegelmann (UE 13794). Il s’agit donc d’une

« traduction » d’un instrument à l’autre, qui implique nécessairement

la modification, l'interprétation, la transcription : la

transformation de la pièce pour clavecin en pièce pour piano. Les deux versions

de Rounds ont une durée indicative de

4 minutes.

Le titre Rounds signifie :

1/ round (adjectif) - rond, circulaire

2/ to

round - tourner en rond, décrire un cercle : to go round in circles, tourner en rond ; to turn round and round - tournoyer

3/ to round - arrondir, rendre rond,

s’arrondir, devenir rond.

Le titre renvoie à une orientation

essentielle pour les recherches compositionnelles des années 1960-70 :

o

en

finir avec le fonctionnalisme formel hérité du classicisme et du romantisme et

annuler toute directionnalité d’ordre narratif,

téléologique, en finir avec « la flèche du temps » unidirectionnelle,

conforme à notre habitude de lecture-écoute allant nécessairement de gauche à

droite(5). A la place de l’énonciation directionnelle, on érige ici en principe

formateur essentiel au niveau de la macro- et de la micro-structure le principe symétrique et circulaire : la forme globale reprend, tout en

le modifiant considérablement, le principe chargé d’histoire de la forme

tripartite symétrique de type A B A1

o

en finir

avec la tradition du thématisme, du leitmotivisme et,

par conséquent, du fonctionnalisme et du centralisme d’ordre thématique : l’évolution microstructurale dans la pièce repose sur

le retour modifié de caractères musicaux ouverts, c’est-à-dire reconnaissables

comme « les mêmes », mais jamais identiques. Il s’agissait en fait

d’introduire le maximum de différence dans le répété pour renoncer définitivement

au thématisme, au leitmotivisme, au développement

thématique et, par conséquent, au fonctionnalisme et du centralisme de

l’univers tonal : des œuvres comme le monodrame atonal Die Erwartung (1908) de Schœnberg avait déjà montré le chemin dans ce sens.

La version de Rounds pour clavecin est

typique de la recherche des formes dites ouvertes des années 60 : elle comporte

nécessairement « des versions différentes toutes vraies », selon la

très célèbre formule de Mallarmé reprise souvent par Boulez, à travers les

possibilités différentes de lecture du texte. La copie, la répétition stricte

en musique est déjà transcription minimale. Mais lire (ou copier) dans le sens

inverse et en miroir est une transcription qui introduit nécessairement beaucoup

de différences qui peuvent rendre le texte initial parfaitement méconnaissable.

Tourner la page à 180 degrés signifie pratiquement suppression de l’unidirectionnalité et dérivabilité, mais uniquement

visuelle, des parties l’une par rapport à l’autre. Lire de gauche à droite ou

de droite à gauche, en plus à l’envers (dans une version miroir) renvoie, bien

sûr, aux traditions polyphoniques et surtout aux recherches formelles des

compositeurs de l’avant-garde des années 1950/60 : Rappelons Zyklus (1959) pour un percussionniste de

Stockhausen qui prévoit précisément la lecture de gauche à droite et l’inverse

en miroir)(6), Refrain (1959) pour 3 instrumentistes (piano, célesta,

vibraphone), la Troisième sonate (1957…) pour piano de Boulez, Circles (1960) de Berio, etc. Ce type de recherche

formelle allant vers les formes dites ouvertes(7) est nécessairement lié, à

l’époque, à la recherche d’une suppression de la téléologie et, par conséquent,

d’une réalisation visuelle de la partition la plus adéquate au projet formel de

l’œuvre. D’où aussi l’aspect visuel de la partition de Rounds de Berio

pour clavecin comportant une seule feuille lisible à l’endroit et à

l’envers : on retourne la page A à 180

degrés pour lire la partie B, puis on la retourne de nouveau à 180 degrés pour lire la ré-exposition A1 modifiée, c’est-à-dire jouée plus rapidement.

La version pour piano de Rounds renonce par contre à l’ouverture(8) et à

la recherche visuelle particulière de la pièce pour clavecin : ici la

forme tripartite est écrite intégralement et de façon tout à fait

précise selon le principe ancien des formes Da capo. La partie de la ré-exposition A1 n’est pas ré-écrite non plus, le compositeur

précise seulement que cette ré-exposition à distance

dans le temps de la même musique doit être jouée plus vite, la noire = 72 (et

non pas à 60 comme au début).

Rappelons que Rounds a existé aussi,

mais de façon très éphémère, dans une version avec voix : Rounds with voice, celle de Cathy Berberian : la création a été enregistrée sur disque (Wergo) par Antoinette Vischer (clavecin) et Cathy Berberian et s’inscrit dans les recherches des formes dites

ouvertes des années 60 et des techniques de transcription tant aimées par

Berio.

Les deux versions connues de Rounds témoignent

de la recherche d’un élargissement considérable des techniques instrumentales.

En ce sens elles s’inscrivent dans le courant des recherches instrumentales des Sequenza :

-

Dans la

version pour clavecin, la recherche

compositionnelle va dans le sens du caractère percussif de l’instrument sans

résonance, caractère exacerbé par l’utilisation des clusters et, plus

encore, des pédales ajoutant nécessairement du bruit lors du jeu. L’exploration

des régistrations et du timbre luthé permet un

élargissement maximal de la palette des timbres. A ceci s’ajoute nécessairement

le comportement gestuel spectaculaire - « théâtral » - de

l’instrumentiste jouant sur les deux claviers et sur les pédales. Rappelons

qu’il s’agit de l’époque de l’expérimentation dans le domaine du « théâtre

instrumental » : Rounds pour clavecin, mais encore Circles de Berio renvoient de façon explicite à

cette orientation. Il s’y ajoute l’aspect visuel spécifique de la partition.

-

Dans la

version pour piano de Rounds on va dans le sens d’une exploration de la

résonance de l’instrument, amplifiée par l’utilisation des pédales. Les

différences dynamiques et de registre, ainsi que les sons tenus et les

résonances des ostinati de hauteurs (intervalles ou

clusters) permettent un traitement proprement spatial de l’instrument. Les sons

ou intervalles tenus ou les clusters dans un registre déterminé sont

nécessairement les agents les plus efficaces de la structuration spatiale. Il

s’agit de recherche dans le sens d’une sorte de « piano-espace »(9).

Dans la version pour piano, le compositeur renonce pratiquement à toute

ouverture de l’œuvre de par l’intervention relativement libre de l’interprète : il s’agit ici

d’interpréter une partition, écrite de façon tout à fait précise dans ses

moindres détails. La dimension « théâtre instrumental » est aussi

totalement mise entre parenthèses. La mise en page de partition devient tout à

fait conventionnelle.

Une lecture-écoute analytique de la pièce pour piano Rounds permet de constater qu’il s’agit de structure ternaire de type A B A1 avec partie centrale qui renvoie à la tradition des formes tripartites

à partie centrale développante B et partie ré-expositionnelle modifiée A1

L’expérience de Rounds dans ses deux

versions renonce donc à la centration autour d’une composante thématique

prépondérante, ébranle considérablement le fonctonnalisme formel conventionnel(10) et supprime l’unidirectionalité causale du processus, tout en maintenant la dérivabilité des caractéristiques

musicales. La répétition n’est plus une répétition d’éléments fixes ou de

parties successives identiques, mais reprise différente de totalités ouvertes

multidimensionnelles. La différence profonde nomadise, se déplace d’un niveau à

l’autre, chaque niveau comprenant des moments privilégiés qui lui sont propres.

La transcription chez Berio vise la répétition dynamique, intensive,

pluridirectionnelle, spatiale. On tourne, on retourne, on inverse et on

renverse, on invente en permutant les éléments des cycles ouverts au niveau de

la microstructure (Cf. Rounds I ou A), on lit en sens inverse et

en miroir tout en modifiant la texture (Rounds II ou B), on

accélère le mouvement pour ne pas fermer le cercle, mais le laisser ouvert,

pour effectuer une nouvelle transcription et éviter la symétrie statique dans

la reprise à distance de A1. Les deux

petites pièces Rounds s’inscrivent parfaitement dans la recherche

formelle fondamentale pour Berio : celle d’un processus formel ouvert(11),

libéré de la directionnalité univoque que l’on

retrouve – dans des transcriptions différentes de la même idée – dans Circles (1960) pour voix de femme, harpe et 2

percussionnistes, dans Rounds pour clavecin (1965) et pour piano (1967),

dans l’action musicale en deux parties et 5 cycles Outis (1996). Ces trois œuvres témoignent

différemment de la même préoccupation formelle fondamentale pour Berio, que

l’on peut sommairement définir comme :

-

une

dissolution du centre thématique, de la figure-origine ;

-

une

pulvérisation de la linéarité causale ;

-

une

ouverture intrinsèque fondée sur le jeu de répétition et différence au niveau

de la micro- et de la macrostructure de l’œuvre.

© DR

III. D’une formation à

l’autre : Sequenza X et Kol od

Berio a souvent transcrit sa propre musique

pour déployer « les virtualités cachées »(12) du matériau musical.

Toutes ses pièces pour différentes formations intitulées Chemins, ainsi

que Kol od, Récit et Corale sont pratiquement des

transcriptions de ses pièces pour instruments seuls Sequenza(13).

Sequenza X (1984) pour trompette en do avec résonances facultatives au piano et Kol od (Chemins VI)

(1996) pour trompette et orchestre de chambre seront l’exemple de transcription

fondée sur la mise en contexte nouveau, sur l’extension de la pièce initiale Sequenza pour instrument soliste en pièce pour le

même soliste et orchestre.

Sequenza X est la seule des Sequenza qui

nécessite deux instrumentistes(14) : le soliste trompettiste, bien sûr, et

un pianiste qui doit jouer (sans taper sur les touches du clavier, mais en les

appuyant) une partie constituée d’accords qui mettent en résonance certains

sons de la partie soliste. Kol od sera, précisément l’amplification : le

développement et l’instrumentation de ce « double » en résonances de

la partie soliste qui témoignent de l’intérêt

très personnel de Berio pour les procédés de la musique spectrale.

Sequenza X (1984) pour trompette en do existe en deux versions : la version pour trompette seule et la version avec les résonances au

piano. Cette dernière comprend en fait l’extension timbrale et les résonances au piano de la partie soliste. Le trompettiste qui se trouve

pour jouer tout près du grand piano à queue, parfaitement accordé et à

couvercle tout à fait ouvert, joue à certains endroits de la pièce, indiqués

par flèches dans la partition, dans le piano, contre les cordes qui se mettent

en vibration et en résonance en fonction du jeu muet du pianiste. (Il est déjà

sur scène devant le clavier avant la sortie du trompettiste.) Le piano doit être

un peu amplifié, selon les indications du compositeur, et le microphone – placé

sous l’instrument. Les haut-parleurs doivent rester invisibles pour les

auditeurs.(15)

Sequenza X est un nouvel exemple dans l’œuvre de Berio d’extension de la technique

d’un instrument mélodique, allant dans le sens d’une polyphonisation de l’écriture. Après les Sequenzas I, V,

VI, VII, VIII et IX pour instruments monodiques (respectivement pour

flûte, trombone, alto, hautbois, violon et clarinette), le compositeur invente

ici des modalités de polyphonisation – c’est-à-dire

d’extension de la linéarité en espace pluridimensionnel – sur la base des

possibilités naturelles et des procédés spécifiques nouvellement inventés du

jeu de trompette. Les procédés de Flatterzunge,

de « doodle » Zunge / « doodle-tonguing »,

de ventil-tremolo, d’ouverture et de fermeture

de l’instrument avec la main, de sons répétitifs émis le plus rapidement

possible, etc. sont utilisés non seulement pour leur qualité timbrale spécifique, mais encore en tant que modalité

d’élaboration de différentes voix d’une texture polyphonique. En fait, tous les

paramètres du son - la hauteur, la durée, l’intensité, le timbre, le lieu de

production du son - sont pratiquement mis au service de la spatialisation inscrite

dans la partition : la hauteur, à travers les différents registres, les ostinatide hauteurs fixes, les sons longuement

tenus, etc. ; la durée, à travers l’utilisation de caractères ou de

groupes rythmiques individualisés ; l’intensité, à travers l’utilisation

de dynamiques très diversifiées ; le timbre, à travers les modes

d’attaques particuliers et les techniques spécifiques déjà énumérées ; et

le lieu de production du son, dans ou à l’extérieur de la caisse de résonance

du piano. Il ne s’agit pas en l’occurrence de multiphonie complexe (les haut-parleurs servent uniquement à rendre plus audibles dans la

salle les résonances du piano), mais de spatialisation de la texture

instrumentale, de polyphonisation – de multiplication

des lignes mélodiques inscrites dans la partition monodique et de résonances,

de mise en espace spectral des sons joués par le trompettiste.

Kol od : le titre en hébreu a une signification

double : « fin quando » -

« jusqu’à ce que », ce sont les premiers mots de l’hymne national

israélien dont les cinq premières notes sont dissimulées dans la partition. Et

puis, en changeant l’orthographe en hébreu, mais sans changer la

prononciation et donc le phonisme de la parole :

« voce ancora » / « encore de la

voix », donc aussi « più voce » / « plus de voix ». La

pièce est dédiée au célèbre chef d’orchestre et mécène suisse Paul Sacher « avec

affection profonde et admiration » à l’occasion de son 90 ème anniversaire. Kol od(Chemins VI) reprend intégralement Sequenza X : il s’agit d’une mise en

contexte nouveau – orchestral – de la pièce pour trompette et résonances au

piano. Toutes les parties de l’orchestre de chambre - comportant piccolo, 2

flûtes, hautbois, petite clarinette en mi b, 2 clarinettes en si b, clarinette

basse en si b, saxophone soprane en si b, saxophone alto en mi b, basson, 2

trompettes, 2 cors en fa, trombone, basse tuba, célesta, accordéon, 4 violons,

3 altos, 3 violoncelles et 2 contrebasses – sont déduites, issues de la musique

de la Sequenza pour trompette. Elles sont en quelque

sorte l’extension ou l’élaboration musicale de la partie soliste avec ses

résonances. L’accordéon reprend de façon explicite les résonances du piano. Les

bois et les cordes effectuent une extension de ces résonances, tout en inventant

des traits mélodiques issues de la partie soliste qui

produisent un enrichissement considérable de la texture orchestrale. Enfin, les

cuivres médiatisent entre la partie soliste en la multipliant par des

interventions similaires et les résonances différemment colorées. A 6 reprises,

l’orchestre intervient avec des interludes relativement courts et denses,

toujours directement liés au matériau musical de la partie soliste, en

contribuant à la diversité et à la cohérence de l’œuvre dans sa totalité, tout en

modelant un geste formel global inévitablement plus riche que celui de la Sequenza X. Dans Kol od, le compositeur développe des situations où

l’instrument soliste génère des caractéristiques qui sont confiées

immédiatement ou à distance dans le temps à l’orchestre de chambre qui, à son

tour engendre la partie soliste qui suit. En ce sens, la partie soliste –

pratiquement préexistante – se trouve produite dans la continuité dans le

contexte orchestral : elle n’est plus matière préalable fixe, mais conséquence,

résultat d’un processus.

Kol od témoigne, de façon explicite, de

préoccupations essentielles pour Berio : celle de la transcription dans sa

version de mise en contexte et déploiement orchestral d’une pièce pour soliste,

et celle de la spatialisation dans la version polyphonisée de la matière monodique, mais encore dans le déploiement spatial des résonances

spectrales dans la texture orchestrale. La constellation des trois pièces Sequenza X pour trompette seule, Sequenza X pour trompette et résonances au

piano et Kol od (Chemins VI) pour trompette et orchestre de chambre témoigne de

l’importance de la transcription - réécriture dans la recherche

compositionnelle de Berio et dans son cheminement d’une œuvre à l’autre.

Au sujet de ses pièces Sequenza VI pour alto, Chemins II pour alto et neuf instruments et Chemins

III pour alto, neuf instruments et orchestre, Berio disait - mais c’est

valable aussi pour Sequenza X et Kol od :

« Ces trois pièces se rattachent l’une à l’autre comme les différentes

couches d’un oignon : distinctes, séparées et pourtant collées l’une à

l’autre, chaque couche nouvelle

créant une surface nouvelle, bien que rattachée à la précédente, et chaque

couche ancienne assumant une nouvelle fonction dès qu’elle est recouverte… »(16).

La métaphore de Berio traduit de façon imagée sa propre conception de la

recherche compositionnelle en tant que réécriture ouverte, à la fois non

centrée et multiple. Elle renvoie à son « artisanat furieux », à son

art exceptionnel de traduire : de transcrire et de réécrire différemment,

c’est-à-dire d’enrichir indéfiniment une altérité à laquelle on s’identifie, de

laquelle on s’inspire ou que l’on démolit pour construire du différent et du

nouveau. Toujours amoureusement et avec humilité, dans « un acte

transparent d’amour et d’apprentissage »(17).

Ivanka Stoianova.

(1) L . Berio - « Tradurre la musica / Lezioni americane», in Un ricordo al futuro, Einaudi,Torino, 2006, p. 29 :

« La musica viene tradotta, apparentemente, solo quando ci troviamo costretti, per una ragione o per altra, a passare da una specifica esperienza musicale alla sua descrizione verbale, dal suono di uno strumento a quello di un altro, dalla lettura silenziosa di un testo musicale alla sua esecuzione. In realtà questo bisogno è cosi diffuso, presente e perrmanente che siamo tentati di pensare che la storia della musica sia, in effetti, una storia di traduzioni. Ma forse tutta la nostra storia, e il divenire della nostra cultura, è una storia di traduzioni. E una cultura che vuole possedere tutto equindi traduce tutto : tutte le lingue, le cose, i concetti, i fatti, le emozioni, il denaro, il passato, il futuro e, naturalmente, la musica. » (L. Berio).

(2) Cette présentation ne prétend pas à exhaustivité, compte tenu du fait que toutes les œuvres de Berio – pour instruments et voix, pour grand orchestre, électroniques, les œuvres destinées à la scène – utilisent des procédés de transcription d’œuvres d’autres auteurs ou de Berio lui-même.

(3) Interview I. Stoianova - L. Berio du 23 .03.1978.

(4) Ibid., 23. 03. 1978.

(5) La recherche dans le sens d’une suppression de la téléologie conventionnelle et d’une certaine ouverture est vivante aussi au cours des années 80 : Ainsi le Klaviertrio (Trio pour violon, violoncelle et piano) de Berat Furrer intitulé Retour an dich (1986) repose aussi sur la technique des retours modifiés, sur le « tournoyer », le « kreisen » : le compositeur joue avec le même et le différent pour obtenir l’impression de « Schwerlosigkeit » / d’apesanteur. Et il retourne vers une ancienne pratique des parties séparées sans partition globale, ce qui implique en l’occurrence plus d’écoute mutuelle, plus de décisions sur le champ et, par conséquent, plus de liberté lors de l’exécution.

(6) La partition est un cahier à spirale que l’on doit lire dans l’ordre des pages à partir d’un moment librement choisi jusqu’à ce qu’on arrive au point de départ. On peut aussi retourner le cahier et lire en version miroir. – Cf. K. Stockhausen – « N°9 : Zyklus für einen Schlagzeuger (1959) », in K. Stockhausen – Texte zu eigenen Werken,, zur Kunst Anderer, Band 2, DuMont Schauberg, Köln, 1964, S. 73-100.

(7) Cf. U. Eco - L’opera aperta, Einaudi, Milano, 1962.

(8) Dans le sens des œuvres ouvertes des années 60. Pour inventer par la suite une ouverture intrinsèque inscrite dans l’écriture.

(9) Ce terme a été souvent utilisé par la suite par le compositeur et pianiste français Michael Levinas.

(10) Les fonctions formelles de début et de fin, de partie introductive, d’élaboration médiane et de conclusion-fin sont tout de même présentes dans Rounds. Le compositeur cherchera à supprimer ces distinctions formelles dans les cycles de son « azione musicale » Outis.

(11) Il est évident que cette notion d’ouverture n’a rien à voir ni avec les formes dites ouvertes de par la permutation de leurs composantes formelles des années 60-70, ni avec l’idée de l’infini de la pièce, c’est-à-dire de la non-limitation dans le temps de sa mise en évidence sonore.

(12) Interview I. Stoianova - L. Berio du 23 .03.1978.

(13) Voir L. Berio Chemins I sur Sequenza II (1965) pour harpe et orchestre ; Chemins II sur Sequenza VI (1967) pour alto et 9 instruments ; Chemins II B (1970) pour orchestre ; Chemins II C (1972) pour clarinette basse et orchestre ; Chemins III sur Chemins II (1968-73) pour alto et orchestre ; Chemins IV sur Sequenza VII (1975/2000) pour hautbois et orchestre de chambre ; Chemins V sur Sequenza XI (1992) pour guitare et orchestre de chambre ; Chemins VI / Kol od (1996) sur Sequenza X pour trompette et orchestre de chambre ; Chemins VII / Récit (1996) sur Sequenza IXb pour saxophone alto et orchestre ; Corale sur Sequenza VIII (1981) pour violon, deux cors et cordes ; Voci (Folk Songs II) (1984) pour alto et deux groupes d’orchestre.

(14) Cette idée est déjà présente, sous une autre forme et, très probablement non sans l’influence de Stimmung de Stockhasuen, dans Sequenza VII (1969) pour hautbois, dédiée à Heinz Holliger : Conformément à la dédicace, toute la pièce est centrée autour de si (h de H. Holliger), qui devrait – éventuellement – être joué ppp par un autre instrumentiste tout le long de la pièce. Une telle version n’est pratiquement jamais jouée, étant donné que le monologue du hautbois revient systématiquement su le son centralisateur si.

(15) Voir L. Berio, Sequenza X per tromba in do (e risonanze di pianoforte) (1984), Universal Edition, N° 18200, Vienne,

1984.

(16) L. Berio, Interview I. Stoianova – L. Berio du

19.06.1979.

(17) L. Berio – « Tradurre la musica », in Un ricordo al futuro / Lezioni americane, Einaudi, Torino, 2006, p. 34.

***

Le Reniement de Pierre, autre création mondiale de Jean-Jacques

Werner

Georges DELVALLÉE et

Jean-Jacques WERNER (Photo : Frédéric Werner)

Après deux récentes

premières mondiales à l’École Alsacienne et à l’Église Notre-Dame-des-Champs (à

Paris), une troisième œuvre de Jean-Jacques Werner : Le reniement de Pierre (2013) a été créée le 27 octobre 2013 en l’Église Saint-Germain-des-Prés. Ce mémorable concert a

débuté par la Fantaisie Improvisation sur Ave maris stella de Charles Tournemire (1870-1939),

ayant permis à Georges Delvallée de plonger les

auditeurs dans une atmosphère tour à tour mystique, plus animée, massive et

énergique, se terminant dans le calme sur une longue tenue apaisante. Carole

Marais (mezzo), accompagnée avec infiniment de sensibilité à l’orgue, a interprété le Lied der Ruth (Chanson de

Ruth) du Tchèque Petr Eben (1929-2007), dont

l’introduction tourmentée, grave, dramatique, plaintive spécule sur les

nuances. Pour sa part, l’excellent organiste a eu raison de choisir Trois Pièces pour orgue (op. 14) de

Maurice Emmanuel (1862-1938) : 1. Dans

un style pastoral ; 2. Andante

sur O Salutaris et Adoro te devote ;

3. Finale, successivement mystique

avec chant et contrechant, faisant appel à l’extrême aigu puis au grave, enfin

massif avec de grands accords plaqués. Lors de nombreux Festivals, Carole

Marais et Georges Delvallée révèlent ensemble des

pages contemporaines méconnues, et Jean-Jacques Werner n’aurait pu trouver

meilleur duo pour rendre avec tant d’intelligence musicale le récit du Reniement de Pierre (Évangile de Luc, chapitre 22, versets 54

à 62), moment descriptif, poignant et lourd d’émotion. Interprètes et auditeurs

ont ainsi pu être confrontés à l’incohérence, la faiblesse et la lâcheté

humaines. L’œuvre s’ouvre sur une vaste progression avec des intervalles

disjoints, devient énigmatique puis théâtrale dans l’extrême aigu. Répliques,

interrogations et hésitations s’enchaînent dans le dialogue entre le Christ et

Pierre. Le compositeur, recherchant les effets de contrastes et les dissonances

à bon escient, a introduit un cluster générant un long suspense, et réalisé une

œuvre d’une très haute spiritualité. Avec sa grande maîtrise, G. Delvallée a interprété — à l’Orgue Haerpfer-Ermann (1973) —l’Alleluia n°4 extrait de L’Orgue mystique de

Charles Tournemire, dans l’optique du retour aux sources grégoriennes et à la

sensibilité catholique du début du XXe siècle. L’œuvre très brillante et d’une

belle envolée termina cet inoubliable concert en apothéose.

Édith Weber.

Le Livre de Notre Dame

© DR

Belle affluence pour le concert donné en la

cathédrale Notre-Dame, à l'occasion de la création du Livre de Notre-Dame, par

le chœur d'enfants de la Maîtrise. Rappelons que l'association Musique Sacrée à

Notre-Dame de Paris avait passé commande à quinze compositeurs d'une messe brève

et de douze motets, dans le cadre des célébrations des 850 ans de l'édifice.

L'idée était aussi d'enrichir le répertoire d'œuvres contemporaines pour chœurs

d'enfants. Quinze visions signées de compositeurs d'esthétiques très

différentes, mais unies par un même désir de célébrer Notre Dame, en suivant le

cursus de l'année liturgique. Quinze pièces de difficulté variable, quoique

conçues pour pouvoir être appréhendées par de jeunes chanteurs, écrites sur des

textes latin ou français, et même pour l'une d'elle, en hébreux (Bruno Ducol), par des musiciens qui, pour certains, ont peu

l'habitude de pratiquer la musique liturgique. Les trois séquences de la messe

brève étaient introduites par un Kyrie dû à Édith Canat de Chizy, faisant intervenir une voix soliste. Le

Sanctus, sous la plume féconde de Thierry Escaich,

est jubilatoire, avec des effets de démultiplication des voix. L'Agnus Dei, de

Nicolas Bacri, qui réclame un large effectif, est

fervent, se concluant sur une longue tenue vocale. Des motets, extrêmement

variés, on retiendra « Du fond de l'abîme » de Jean-Pierre Leguay, immensément habité, le Tantum ergo, de Vincent Bouchot, le plus développé, le motet pour la Pentecôte de

Benoît Menu, le benjamin, qui emprunte au Veni Creator, ou le Motet à la Vierge, de Michèle Reverdy,

communiquant une étonnante impression d'espace. Durant ces soixante quinze

minutes de musique chorale, sur le seul accompagnement de l'orgue, le chœur

d'enfants de la Maitrise de Notre-Dame accomplit des merveilles, passant avec

une rare aisance d'un style à l'autre. Nul doute fruit de l'intense travail de

préparation effectué sous la conduite d'Émilie Fleury, chef du chœur d'enfants.

A la hauteur de l'enthousiasme de ses « maîtrisiens »

« à devenir le temps d'un concert des apôtres de la musique

contemporaine », souligne-telle. Sans parler de l'aspect exaltant de

l'entreprise. Cela faisait chaud au cœur de voir cette pléiade de jeunes

chanteurs s'attaquer avec tant de conviction à des pièces aussi ardues et

surtout dissemblables. Indéniablement, un fabuleux couronnement à leur cursus

d'études. Et en ce lieu chargé d'histoire séculaire, berceau de l'École de

Notre-Dame et de ses grandes polyphonies. L'orgue de chœur était tenu

alternativement par un des titulaires de Notre-Dame, Yves Castagnet,

signataire au demeurant du dernier motet « O Notre-Dame du soir », et

par Denis Comtet, titulaire du

Grand orge de Saint François Xavier à Paris. La présence de la plupart

des auteurs ajoutait à l'événement : une nouvelle pierre au prestigieux édifice

que constitue l'histoire musicale de la Cathédrale de Paris.

Jean-Pierre Robert.

Du très beau travail d'orchestre : Riccardo Chailly et le Gewandhaus

Riccardo Chailly dirigeant le Gewandhausorchester Leipzig / DR

On l'a déjà relevé, mais cela se confirme

de fois en fois, l'Orchestre du Gewandhaus de Leipzig

et Riccardo Chailly constituent l'une des

associations les plus inspirées du moment. Après une intégrale des symphonies

de Beethoven, exceptionnelle à plus d'un titre, les voilà à présent, l'espace d'une mini tournée entre Londres, Vienne et Paris, installés

dans un cycle Brahms. Leur deuxième concert, salle Pleyel, réunissait la

symphonie N°2 et le second concerto pour piano. La deuxième symphonie, op. 73,

qu'on a un peu vite qualifiée de « pastorale », est, entre les mains

du chef italien, marquée au coin de l'équilibre entre tradition et liberté.

Tradition, car cette phalange, rien moins que somptueuse, offre un son fourni,

mais jamais épais, des solistes émérites, le cor solo, la petite harmonie, et

une flexibilité du jeu, qui la placent parmi le peloton de tête des grandes

formations européennes. Liberté, car Chailly fuit

toute emphase, pour une approche claire, élégante ; ce qui ne n'enlève rien à

l'architecture d'ensemble, mais lui confère une sveltesse avenante et rend

justice à la transparence d'une orchestration qu'on a, en douce France,

longtemps voulu considérer comme indigeste. Ainsi du premier mouvement qui se

défie du climat grave qui lui est souvent associé. Le chant des violoncelles à

l'adagio est quasi envoûtant, l'allegretto grazioso est proche de la valse

viennoise, et la fougue du finale, proprement irrésistible. Il n'est rien de

nécessairement « italien » dans l'approche du maestro, sauf peut-être

l'extrême scansion insufflée à ce finale, allegro con spirito,

se concluant par une coda jubilatoire. Non, et c'est là que la tradition