REPÈRES PÉDAGOGIQUES : FRANÇOIS LAZAREVITCH ET LES MUSICIENS DE SAINT-JULIEN

PROPOS PARTAGÉS :

1. ELZBIETA SIKORA, UNE COMPOSITRICE POLONAISE ENGAGÉE

2. JÉRÔME PERNOO, L'HOMME PROTÉE DU VIOLONCELLE

L'AGENDA

8 / 4

Thierry Escaich

à Saint-Etienne-du-Mont

Thierry Escaich

se produira avec l'Ensemble Vocal de

Paris et l'Ensemble Zoroastre sous la direction de Savitri

de Rochefort dans un programme présentant son œuvre Terra desolata, qui sera précédée d'une

improvisation à l'orgue. Seront donnés également le Miserere en ré mineur de Johann Adolf Hasse et le Dixit Dominus HWV

232 en sol mineur de Georg Friedrich Haendel. Si on ne présente plus cette

dernière pièce de Haendel, le Miserere de Hasse, composé en 1730 pour l'un des Ospedale de Venise, est aux côtés de la Messe en D mineur,

l'une de ses pièces religieuses les plus emblématiques. Thierry Escaich a composé Terra desolata,

en 2001. La pièce est pour quatre voix, ensemble instrumental et orgue de

chambre. Elle a été créée l'année suivante par Hervé Niquet et le Concert

Spirituel. Une belle occasion de l'entendre par son auteur à l'orgue de

l'église parisienne

Saint-Etienne-du-Mont dont il est titulaire de l'instrument de tribune,

lointain successeur du grand Maurice Duruflé.

Église

Saint-Etienne-du-Mont, le 8 avril 2016 à 20H30.

Réservations

: http://ensemble-vocal-de-paris.com ou sur place le

soir du concert.

11 / 4

Alexandre

Kantorow à la Fondation Louis Vuitton

DR

Dans le cadre du cycle Piano nouvelle génération, Alexandre Kantorow, 18 ans, pianiste virtuose de sa

génération se produira sur la scène de l'Auditorium de la Fondation Louis

Vuitton. Dès l'âge de 5 ans il entre au conservatoire, à 16 ans il commence une

carrière de concertiste en France mais aussi à l'international. Il se produit

avec le Sinfonia Varsovia

aux Folles Journées de Nantes et

de Varsovie où il se fait

remarquer. Boris Berezovsky l'invite pour deux

récitals dans son festival Pianoscope à Beauvais. Il joue également avec

L'Orchestre de Liège, de Douai, d'Orléans, le Tapiola

Sinfonietta de Finlande, l'orchestre de Kaunas

en Lituanie pour ne citer que certains d'entre eux, et sans

oublier un concert avec l'orchestre Pasdeloup à la Philharmonie

de Paris. En 2015, après avoir

enregistré deux CD, il part en tournée avec Augustin Dumay

au Japon et en Chine. Une

des particularités d'Alexandre Kantorow est de jouer

sans partition. Il prend plaisir également à étendre son répertoire

au delà de la musique classique en jouant par exemple le Concerto d'Addinsell (musique de film) et la Rapsodie in Blue

de Gershwin qu'il donne dans sa version originale avec un jazz band. Au

programme de ce récital : le Scherzo

à la russe op.1 n°1, et des extraits de 18 pièces op.72 de

Tchaïkovski, la Sonate pour piano n°1 op. 28 de Serge Rachmaninov, puis

de Stravinsky / Guido Agosti, des extraits de L'Oiseau de feu, et de Mily Balakirev , Islamey.

Auditorium de la Fondation

Louis Vuitton, 8 avenue du Mahatma Gandhi, Bois de Boulogne, 75016 Paris, le 11

avril 2016 à 20H30.

Réservations : par tel.: 01 40 69 96 00 ;

en ligne : contact@fondationlouisvuitton.fr

13 / 4

Concert Royal à Saint Jean Baptiste de Neuilly

À l'occasion de leur 60ème

anniversaire, les Petits Chanteurs de Sainte-Croix de Neuilly proposent un

grand Concert Royal avec le Te Deum de Lully et le Requiem de

Campra. Les 80 chanteurs qui constituent cette Maîtrise de garçons seront

accompagnés pour l'occasion d'un orchestre baroque composé des meilleurs

instrumentistes français (membres des Orchestres de Radio France, de l'Opéra de

Paris et de Lyon...). Ils recevront également le concours des ténors Hervé Lamy

et Jérôme Billy (tous les deux anciens petits chanteurs) et de la basse Florian

Westphal. Tous seront placés sous la direction de François Polgár.

Cette soirée s'inscrit dans un vaste programme de festivités pour

l'anniversaire du chœur, qui a débuté en décembre par un concert à la Salle

Gaveau, se prolongera par une représentation à la Chapelle Royale de Versailles

avec Jean-Claude Malgoire au mois de juin, une

tournée d'un mois en Chine en juillet, et s'achèvera par un grand spectacle le

8 octobre 2016 à l'Olympia à Paris.

Église Saint-Jean Baptiste de Neuilly, le 13 avril 2016 à 20H30.

Réservations : par tél.

: 01.47.45.18.66 ; en ligne : www.petitschanteurs.com ; sur place, 158 avenue Charles de

Gaulle 92200 Neuilly

22, 23, 24 / 4

Les Siècles donnent festival à Soissons

DR

C'est dans le cadre de leur

résidence commencée en 2007 dans le département de l'Aisne que Les Siècles ont

été appelés à célébrer l'ouverture de la Cité de la Musique et de la Danse

de Soissons le 7 février 2015, désormais lieu de leur résidence. A la

tête de l'Atelier départemental d'orchestre symphonique de l'Aisne depuis 2009,

François-Xavier Roth initie une dynamique et des actions transversales,

conjuguant pédagogie et diffusion, actions culturelles et pratiques

amateurs. C'est dans cette perspective que s'inscrivent les trois jours de

manifestation des 22, 23 & 24 avril prochain. Le vendredi 22 avril, sont

organisées à 14h00 des actions culturelles autour de la sérénade Gran Partita de

Mozart, le chef d'œuvre de ses pièces pour instruments à vents. Puis à

20h30, un concert où Les Siècles retrouvent la violoniste Amandine Beyer qui a conçu un programme brillant autour des

chefs-d'œuvre préclassiques du XVIIIème siècle, dont les deux concertos de

Carl-Philip Emanuel Bach, illustrant bien l'influence du style italien sur la

musique germanique. Le samedi 23 avril, ce seront, d'abord à 11h30, des

actions culturelles ou un lever de rideau par les élèves. Rassembler les élèves

du pôle d'enseignement artistique en avant-concert pour une prestation autour

d'un des grands titres de la saison, tel est le concept original de ce « Lever

de rideau », des rendez-vous, véritables mises en bouche pour le concert du

soir ; puis à 14h00 : d'autres actions autour de l'Oiseau de feu ; enfin

à 16h30, actions culturelles encore ou «Tout ce que vous avez toujours voulu

savoir sur la composition d'un orchestre !». Le dimanche 24 avril, à 15h00 :

actions culturelles ou lever de rideau par les élèves. Puis à 16h00, concert

par Les Siècles avec, entre autres, de la Sérénade K. 361.

Cité de la musique et de la danse de

Soissons, 9 allée Claude Debussy, Parc Gouraud, 02200 Soissons, les 22, 23 et

24 avril 2016.

Réservations

: par tel au 03 23 59 10 12; en ligne : info@citedelamusique-grandsoissons.com

Lien

vers Les Siècles : http://www.lessiecles.com/la-cite-de-la-musique-et-de-la-danse-de-soissons/

23, 25, 29 / 4 & 2 / 5

Insula orchestra joue Lucio Silla

Franco

Fagioli / DR

Laurence Equilbey,

son Insula Orchestra et le Jeune Chœur de Paris se lancent dans une bien jolie aventure : monter Lucio Silla en

version de concert semi staged. Composé en 1772 pour

Milan, Mozart y rafraichit la forme de l'opera seria, expérimente

une nouvelle façon de traiter les arias, munies ici de longues introduction

symphoniques, et dont le schéma da capo est libéré, et enfin abandonne le

traditionnel recitativo secco au profit du récitatif

accompagné. La grande virtuosité vocale est mise désormais au service de

l'expression dramatique La version concertante sera accompagnée d'une mise en

espace due à l'argentine Rita Cosentino qui indique

vouloir recréer une « représentation libérée de ses mécanismes... tout en

gardant intacte la nature du concert » : les chanteurs interviennent en

dehors de passages où ils sont actifs « en prêtant leurs corps à l'espace,

devenant des témoins muets ou participant à la construction du décor ».

Intéressant de voir ce qu'il en sera. Quant à Laurence Equilbey

et ses forces, on ne doute pas un seul instant de leur engagement au service de

cet opéra de jeunesse combien attachant. Le cast est

quant à lui fort attractif : Franco Fagioli, Olga Pudova, Paolo Fanale, Chiara Skerath et Ilse Eerens.

Cité de la musique, PP2, le 23 avril 2016 à 20H30

Le Volcan, Le Havre, le 25/4 à 19H30

Grand Théâtre de Provence , le 29/4 à

20H30,

Réservations : PP2 Paris

Billetterie, 221, av. Jean Jaurès Paris 19 ; par tel 01 44 84 44 44 ; en ligne : www. philharmoniedeparis.fr

Le Volcan/Le Havre : Place

Oscar Niemeyer, 76000 Le Havre ; par tel : 02 35 19 10 10

; en ligne : www.levolcan.com

Grand Théâtre de Provence :

380, avenue Max Juvénal, 13100 Aix-en-Povence ; par tel.: 04 42 91 69 70 ; en ligne : www.aixenprovence.fr/grand-theatre-de-provence

8 / 5 - 5 / 6

La Défense d'aimer revit à l'Opéra du Rhin

Avant de livrer les dix chefs

d'œuvres que l'on sait, Richard Wagner a composé quelques opéras certes moins

connus et partant, peu joués, mais où perce déjà la patte du dramaturge. Ainsi

en est-il de Das Liebesverbot,

qui sera créé en 1836 à Magdebourg où le musicien était chef d'orchestre à

l'Opéra. Le plus piquant est que le choix se soit porté sur un sujet comique

inspiré de la pièce Measure for measure de Shakespeare. Pour ce « Grand

opéra-comique », en deux actes, Wagner est déjà son propre librettiste.

Mais il va modifier l'intrigue, en transportant le lieu de Venise à Palerme. La

sensualité qui émane de la trame n'est pas pour lui déplaire. L'opéra sera un

succès plus critique que public. L'un des chroniqueurs allant jusqu'à pointer

qu'« on y trouve de la mélodie, ce qu'on cherche vainement chez nos

compositeurs allemands ». Grand admirateur de Bellini, Wagner se souvient

de ce modèle. Pour sa création française ( ! ),

l'œuvre sera montée par l'Opéra du Rhin avec une distribution intéressante et sous la direction de

Constantin Trinks. La mise en scène est confiée à Mariame Clément.

Opéra du Rhin, à Strasbourg

Opéra, les 8, 22 mai 2016 à 15H, et les 13, 17, 19 mai à 20H ; puis à Mulhouse

La Filature, les 3 (20H) et 5 juin (15H).

Réservations :

Opéra

de Strasbourg : 19, Place Broglie, BP 80320, 67008 Strasbourg cedex ; par tel.

: 03 68 98 51 80.

La Filature/Mulhouse, 20, Allée Nathan- Katz , 68090 Mulhouse cedex ; par tel.: 03 89 36 28 29 .

En ligne : caisse@onr.fr

14 / 5 – 25 / 6

Rencontres Musicales Pro Quartet en Seine-et-Marne

Pro Quartet organise son

festival annuel en Seine-et-Marne de la mi mai à la

fin juin. Plusieurs formations attachées à cette institution se produiront dans

des lieux prestigieux du patrimoine du sud du département. Les festivités

s'ouvriront le 14 mai par deux concerts

donnés à l'église St Amand de Thomery, d'une part, par le Trio Atanassov (18H : Mozart, Tulve, Dvořák) et d'autre part, par le Quatuor van Kuikj (20H30 : Mozart Kurtag

Smetana). L'ensemble Hélios jouera le 15 mai (16H) dans l'église St Martin de

Fontaine-le-Port des pièces de Vivaldi, Bacri,

Boccherini, Solbiati et Rossini. Puis le quatuor Lyskamm donnera, le 28 mai au Musée de la Préhistoire de

Nemours, des œuvres de Stravinsky, Beethoven et Casale

(19H). Le Belenus Quartet donnera des quatuors de

Haydn, Schnyder et Schubert (le 5 juin à 16 H, en l'église St Étienne de Moncourt-Fromonville). Le quatuor

Zerkalo jouera Hosokawa et

Schubert, le 11 juin à 19 H à l'église St Sévère de Bourron-Marlotte. Les Arod joueront, le

12 juin à l'église St Pierre de Bois-le-roi, Mozart, Webern et Beethoven (16H).

Les Aristos, le 18, Haydn, Bacri et Mendelssohn (19H,

église de Villiers-sous-Gretz). Le 19 juin, le Dudok Kwartet donnera des pièces de Haydn et Ravel à la Chapelle

de Lourps à Longueville (16H). Enfin le 25 juin, se

produira le quatuor Tchalik dans Haydn, Mozart et

Brahms (église St Corneille de Chartrettes,

19H).

Réservations : par tel.: 01 44 61 83 68 ; en ligne :

http://www.proquartet.fr/fr/concerts/rencontres-en-seine-et-marne-1

20 / 5 - 1 / 6

Un chef d'œuvre du XX eme siècle : Lear

de Aribert Reinmann

Aribert Reinmann et

Dietrich Fischer-Dieskau (à dr.) en 1978 / DR

Malgré son éminent potentiel

dramatique, Le Roi Lear de Shakespeare n'a pas eu l'heure d'inspirer les

compositeurs d'opéras. A moins qu'ils ne se soient sentis tétanisés par

l'ampleur de la tâche ou trop impressionnés par le sujet. Ainsi Verdi, qui en

caressa longtemps le projet, renonça-t-il. C'est à Dietrich Fischer-Dieskau

qu'on doit l'idée de ce qui allait être un des chefs d'œuvre de l'opéra du

dernier quart du XX ème siècle. Souhaitant incarner

ce personnage hors norme, le grand baryton sollicita d'abord son ami Benjamin

Britten qui déclina. Il se tourna alors vers le compositeur allemand Aribert Reinmann (*1936), qui

après avoir longtemps hésité, s'attela à la tâche, enhardi par une commande

passée en 1975 par l'Opéra de Munich. L'opéra y sera créé en juillet 1978 par

le grand DFD dans le rôle titre et son épouse Julia Varady

dans celui de Cordelia. Pour y avoir assisté, on en

garde un souvenir bouleversé. Peu donné depuis lors, et une seule fois à Paris

en 1982, l'opéra va revivre à l'Opéra Garnier dans une nouvelle production

confiée à l'iconoclaste Calixto Bieito

et dirigée par Fabio Luisi. Bo Skovhus

défendra le rôle de Lear, Annette Dasch celui de Cordelia. On voit aussi dans la distribution les noms

prestigieux de Riccarda Merbeth,

Goneril et de Gidon Saks, Le Roi de France. Il ne faut pas manquer l'occasion

de voir cette pièce, qui comme peu, décrit la solitude d'un homme ravagé par le

désespoir de voir ses projets (de partition de son royaume) rejetés, puis gagné

par la folie. Et d'écouter une musique, certes complexe, mais riche d'effets

sonores à l'image du drame qu'elle véhicule, et dont l'écriture s'inscrit dans

le sillage de Penderecki.

Opéra Garnier, les 20

(avant-première), 23 mai, 1er (20H30), 6, 9, 12 juin 2016 à 19H30, et le 29/5 à

14H30.

Réservations : Billetterie,

130, rue de Lyon, 75012 Paris ou angle rues Scribe et Auber, 75001 Paris ; par

tel. : 08 92 89 90 90 ; en

ligne : operadeparis.fr

25 / 7 – 13 / 8

Le Festival de Prades : « DÉSACCORDS PARFAITS »

Le prochain Festival de Prades, 64 ème du nom, propose de merveilleuses rencontres de musique

de chambre. Comme le souligne son directeur Michel Lethiec,

« L'histoire de la musique doit beaucoup aux rencontres... amicales,

amoureuses... au hasard... à la nécessité... et surtout au génie des

compositeurs qui l'ont écrite œuvre après œuvre ». Pau Casals, âme et

fondateur de ce festival choisi entre musique,

architecture et montagnes du sud, avait voulu réunir les plus grands

noms, des amis. L'aventure a perduré et cette nouvelle édition ne fait pas

exception. S'il y a pu y avoir dans la longue histoire de la musique des

moments chaotiques, voire des querelles de chapelle, des discussions confinant

au demeurant plus à des dialogues de sourds qu'à des échanges constructifs, la

plupart du temps ceux-ci se sont révélés vains. Car les chefs d'œuvre ont

triomphé et traversé l'Histoire sans encombre. Comme l'an passé, on croisera

les musiques : de Bach à Debussy, de Mozart à Stravinsky, de Brahms à Bernstein

en passant par bien d'autres, au fil de rapprochements souvent inédits pour ne

pas dire osés. On achalandera les interprètes en fonction de celles-ci et des

affinités : on entendra les fidèles, comme le quatuor Talich

ou l'Artis Quartet, l'altiste Bruno Pasquier, le

celliste Arto Noras ou le

corniste André Cazalet, mais aussi des nouveaux

venus, tels le chevronné Jérôme Pernoo et le jeune

prodige Edgar Moreau, violoncellistes, Itmar Golan au

piano, ou le Polish Leopoldinum

Orkestra ou Opus Ensemble de Séoul. Et bien sûr tous

réunis sous la ferme et joviale direction du maitre des lieux Michel Lethiec qui jouera de sa clarinette enchantée.

DR

Durant ces trois semaines de festivités

continues, on entendra bien des œuvres des plus grands chambristes. Et cette

année, l'orchestre sera bien présent. En voici

quelques temps forts :

-

le

25/7, une séance de trios de Mozart, Schubert et Kokai

par le Trio Leopoldinum (16H au centre culturel Saint

Laurent/Saint Guilhem le Désert, puis une soirée « De Bach à Bernstein »,

à l'abbaye de Gellone (21H)

-

le

28/7 « Opus ensemble » dans le cadre de l'année France-Corée (Prokofiev,

Brahms et Ryu)

-

le

31/7 à l'occasion de l'exposition

Maillol au Musée de Céret, un concert in loco « Couleurs et timbres »

(18H30) et une soirée « Hommages aux modèles et aux muses (salle de

l'union, 21H)

-

le

2/8, les Sept dernières Paroles de Christ en croix de joseph Haydn

(Prieuré de Marcevol à 17H), puis une soirée

« Madrid-Barcelone » associant

Albeniz, Granados, de Falla et Turina (Abbaye

de Cuxa, 21H)

-

le3/8,

conférence de Michel Lethiec sur « Grandes et

petites histoires de la Musique... » (11H, Prades), puis « Les

révélations classiques de l'ADAMI » (église de Catllar,

17H) et enfin « Grands quintettes », de Schubert et de Dvořák (21H abbaye de Cuxa)

-

le

4/8 « Musiques au sommet », de Schubert et de Penderecki (18H, Abbaye

Saint Martin du Cazigou), et « Écoles de

Vienne » ( 21H, abbaye de Cuxa)

-

le

7/8, « Ensemble de violoncelles », jeunes solistes de l'Académie

réunis autour de François Salque (17H, église de Villefranche de Conflent) et « Mozart et

Salieri » ( 21H, église Saint Pierre de Prades)

-

9/8,

JOURNEE PABLO CASALS : « A savourer sans modération » (11H,

Grand Hôtel de Moligt les Bains), « Pablo Casals

et les compositeurs » (15H même lieu),

puis « Hommage à la reine Élisabeth de Belgique » (17H, église

de Molitg village) et enfin un concert « Hommage

à Pau Casals », croisant Tchaikovski, Dvořák et Brahms (21H, abbaye de Cuxa)

L'abbaye

Saint Michel de Cuxa

L'Académie internationale de musique, du

1er au 14 août, offrira des cours par les interprètes du festival, dont les

deux quatuors en résidence. Les étudiants donneront leurs concerts (gratuit)

les 10, 11, 12 et 13 août à 11H et 16 H, dans les diverses églises de la

région.

Réservations : par correspondance :

Festival Pablo Casals, BP 50024, 66502 Prades Cedex ; par Fax : 04 68 96 50 95

; par tel. : 04 68 96 33 07 ; en ligne :

www.prades-festival-casals.com

Jean-Pierre Robert.

Festival Pablo Casals, entre Prades et le Théâtre des Champs-Elysées

Entretien avec Michel Lethiec,

clarinettiste et directeur artistique du festival

Michel

Lethiec © Josep Molina

A l'occasion du premier concert de la série

« Prades aux Champs-Elysées 2016 »* Michel Lethiec,

clarinettiste international et directeur artistique du festival nous livre

quelques unes de ses réflexions concernant l'histoire, les partenariats, les

perspectives artistiques de ce festival de musique de chambre fondé à Prades

par Pablo Casals en 1950.

Michel

Lethiec, pouvez vous nous rappeler succinctement

l'origine de ce festival ?

Ce festival fut fondé en 1950 par le

violoncelliste catalan Pablo Casals, comme le fruit conjugué d'un renoncement

et d'une résurrection. Renoncement d'abord par le refus de Pablo Casals de

retourner en Espagne après la victoire du général Franco et la défaite de la République

espagnole. Il s'installa alors dans le petit village de Prades (Pyrénées

orientales) où il se condamna au silence en signe de protestation devant

l'indifférence internationale, silence qui perdura jusqu'après la seconde

guerre mondiale malgré les appels répétés de tous les mélomanes et musiciens du

monde entier. Ce n'est qu'en 1950 que se produit la résurrection musicale du

maître, à l'occasion du bicentenaire de la mort de J. S. Bach. Alexandre

Schneider et nombre des plus grands interprètes de son temps (Clara Haskil,

Joseph Szigeti, Rudolf Serkin,

Isaac Stern…) lui proposèrent alors de venir jouer à Prades. Ainsi naquit le

festival, en territoire français, permettant à Casals de ne pas trahir sa

promesse de ne pas retourner en Espagne. Pablo Casals (1876-1973)

violoncelliste, chef d'orchestre et compositeur, fondateur du mythique trio

Casals, Thibaud, Cortot en 1905, fondateur d'un orchestre à Barcelone en 1919,

fut sans nul doute une personnalité majeure du paysage musical en ce début de

XXe siècle, un des plus grands solistes de son temps, personnalité complexe et

universelle au plan des idées, profondément humaniste, à la fois proche de la

famille royale espagnole et fermement engagé pour la République, antifasciste

dans l'âme, porteur inlassable d'un message de paix qu'il ne cessera de

véhiculer jusqu'à sa mort à Porto Rico en 1976.

Comment

votre collaboration avec le Théâtre des Champs-Elysées a-t-elle débutée, et

comment s'est-elle maintenue avec le même succès depuis plus de vingt

ans ?

C'est paradoxalement lors d'un concert que

je donnais à Tokyo, où il y a d'ailleurs une salle portant le nom de Pablo

Casals, que la possibilité d'une exportation du festival m'est apparue, faisant

suite à une demande des organisateurs de concerts japonais, connaissant mon

rôle dans la programmation du festival. Ce fut notre première exportation du

festival de Prades à l'étranger, suivie dès lors par de nombreuses tournées

dans le monde entier. De retour à Paris, Alain Durel,

alors directeur du TCE me proposa de renouveler l'expérience de façon régulière

et programmée dans la salle mythique de l'avenue Montaigne. Le festival

abandonna pour trois concerts l'Abbaye Saint Michel de Cuxa

et son exceptionnelle acoustique pour celle différente mais tout aussi légendaire

du TCE. Ainsi débuta le cycle de musique de chambre « Prades aux

Champs-Elysées » renouvelé d'années en années depuis 1993. Une forme

différente ne comprenant que quelques concerts, un autre public, mais toujours

une même fidélité à ce qui fait le cœur de notre festival : un même niveau

d'excellence dans la pratique de la musique de chambre sous les doigts des plus

grands solistes ou ensembles du moment. Paris ou Prades, finalement deux

facettes d'une même médaille, saison d'hiver ou saison d'été, un tout

transformant pour quelques jours un petit village du midi ou Paris en capitale

de la musique de chambre.

Quelles

sont actuellement les perspectives artistiques du festival ?

En complément de la pratique de la musique

de chambre à son plus haut niveau, le festival de Prades sous ma direction

s'est imposé deux missions essentielles : une mission pédagogique et une

mission de soutien à la création de la musique dite contemporaine que je

préfère appeler musique d'aujourd'hui. En effet, le festival est à la fois

ancien de par son histoire, mais également moderne de par sa programmation qui

prend en compte la création d'œuvres nouvelles par des compositeurs

d'aujourd'hui, un souci constant qui implique une mixité entre œuvres anciennes

et œuvres contemporaines. Une mixité des programmes, souvent bien accueillie

par le public, qui s'appuie sur la fréquentation assidue des compositeurs,

comme récemment Penderecki ou Widmann, une

collaboration qui s'enrichit mutuellement des éclairages différents apportés

par interprètes et auteurs. Les rapports entre compositeurs et musiciens sont

primordiaux : sans eux, les musiciens ne seraient rien, mais sans nous leur

musique ne serait jamais jouée…Pourquoi d'ailleurs ne pas participer aussi à la

composition comme je l'ai fait quelques fois, avec Claude Ballif

ou mon gendre Krystof Maratka…Toutefois,

il ne faut pas oublier que cet effort vers et pour la musique d'aujourd'hui a

un coût financier qu'il faut assumer auquel s'ajoutent les difficultés

techniques de réalisation, souvent importantes, et l'instrumentation parfois

complexe impliquant un instrumentarium adapté.

Quant à la mission pédagogique, elle nous

parait également primordiale et depuis quelques années nous recrutons sur

dossier un certain nombre de jeunes

musiciens au sein de notre Académie du festival. Ces jeunes musiciens sont pris

en charge lors de master classes, de concerts d'étudiants, de concerts mixtes

associant élèves et professeurs. Sorte de compagnonnage musical où chaque

soliste est également professeur dans le cadre d'un enseignement continu

pendant la quinzaine de jours que dure le festival (fin juillet-mi août). Un

effectif de solistes-professeurs qui se renouvelle chaque année, qui touche

tous les instruments et prépare les plus jeunes à leur vie professionnelle de

solistes ou de musiciens d'orchestre. Une belle façon de faire de la musique

ensemble et de se perfectionner au sein d'un creuset qui a déjà donné naissance

à nombre de grands solistes, comme tout dernièrement le violoncelliste Edgar Moreau,

pour ne citer que lui

.

Comme

vous le signaliez précédemment, il ne semble pas possible de clore ce rapide

entretien sans évoquer les contraintes économiques actuelles et le danger de

voir disparaitre à plus ou moins longue échéance nombre de festivals. Qu'en

est-il concernant le festival de Prades ?

Le contexte économique incertain nous a

contraints à restreindre quelque peu la voilure concernant notamment les

concerts que nous donnions dans les écoles et les hôpitaux, souhaitant en cela

rester fidèles à la tradition et à l'esprit de Prades, initiés par Pablo

Casals. Une situation difficile qui nous affecte, bien que le festival ne soit

pas directement menacé, mais qui nous apparait à long terme comme un mauvais

calcul. Ce qui ne veut pas dire qu'il faille faire fi des difficultés actuelles

et qu'il ne faille pas participer à l'effort de solidarité. Mais considérer le

budget de la culture comme une variable d'ajustement n'est-ce pas pour l'avenir

une menace sérieuse quand on connait la valeur refuge que constituent l'art, la

culture et la musique en particulier dans les situations difficiles…D'autant

qu'il suffit sans doute de maintenir l'existant (conservatoires, festivals,

orchestres) pour sauvegarder une pratique

et un enseignement musical de qualité. Une réflexion à méditer…

Propos recueillis par Patrice Imbaud.

* Le second concert, « Hommage à Pablo

Casals », aura lieu le 2 avril prochain, à 20H. Peter Frankl, piano, Kyoko Takezawa,

violon, Yuval Gotlibovich, alto, François Salque, violoncelle + Orchestre de violoncelles joueront de

Haydn le Trio avec piano n°39 en sol

majeur, de Schumann le Quatuor avec piano op .47 en mi bémol majeur, de

Mozart le Quatuor avec piano K. 493, enfin des pièces de J.S. Bach - G. Fauré - P. Casals (dernier

concert de Pablo Casals à Paris en 1956).

***

PAROLES D'AUTEUR

Proposition d'analyse du

processus de traduction en art

L'exemple de la Scène première du Rheingold de

Fantin-Latour d'après l'opéra de Wagner

Seconde partie :

Traduction et Création

Fidélité et liberté sont deux aspects indissociables de

tout processus de traduction. Dans le précédent numéro de L'Education musicale

nous avons vérifié la fidélité de la

gravure Scène première du Rheingold de Fantin-Latour à son modèle wagnérien sur

trois plans : celui de la narration, de l'expression et de l'idée (1).

Il s'agit maintenant d'évaluer la part de liberté prise

par le peintre par rapport à Wagner. Dans quelle mesure Fantin-Latour a-t-il

« laissé éclater son sentiment particulier », sachant que

« c'est en cela », selon Eugène Delacroix, « que se montre le

génie » du traducteur (2) ?

En réalité, comme l'écrit encore le grand romantique : « Nous mêlons

toujours de nous-mêmes dans ces sentiments qui semblent venir des objets qui

nous frappent. Il est probable que ces ouvrages ne me plaisent tant que parce

qu'ils répondent à des sentiments qui sont les miens » (3). En quoi le début

de L'Or du Rhin a-t-il d'abord

répondu à des sentiments qui étaient ceux de Fantin

lui-même ?

Pour mettre en évidence les convergences entre la

gravure et l'œuvre de Wagner, nous avons procédé, dans la première partie de

notre article, à une analyse allant de l'extérieur vers l'intérieur, en

comparant successivement : le livret de Wagner et le sujet

"extérieur" de la gravure, l'expression des formes plastiques et

celle de certains motifs musicaux, la structure interne de la gravure et le

motif des Filles du Rhin, enfin l'interprétation de cette structure par rapport

à l'opéra. Grâce à cette méthode, il a été possible de dévoiler la

signification profonde de l'œuvre de Wagner, son essence même, confirmée par la

correspondance du compositeur à sa seconde épouse Cosima (4).

Mais quant aux intentions cachées de Fantin-Latour au

moment même où il a choisi de mettre en gravure le début de L'Or du Rhin, elles ont été, jusqu'à

maintenant, totalement occultées. Pourquoi le peintre a-t-il choisi de traduire

cette scène en particulier ? Qu'a-t-il reconnu de lui-même qui ait pu l'inciter

à vouloir la traduire à plusieurs reprises ?

Au cours de cette seconde partie nous allons donc

tenter de percer le dessein secret de Fantin-Latour et, pour cela, suivre son

cheminement créateur depuis ses premières réactions au spectacle consignées

dans sa lettre écrite de Bayreuth, en passant par ses divers croquis et

esquisses, et jusqu'à ses œuvres achevées : la gravure de 1876, le pastel

de 1877 et la peinture de 1888, cette dernière représentant, selon nous,

l'aboutissement du processus. Il s'agit donc d'une analyse de type poïétique,

grâce à laquelle un autre contenu se fera jour, un contenu que Maurice Denis

appelle le « sujet intérieur » ou « subjectif », qu'il a défini dans Charmes et Leçons d'Italie en se référant à Delacroix :

Il faut donc s'entendre sur le sens du mot sujet. Il y a le

sujet extérieur, le sujet dogmatique qui exige du spectateur des

connaissances historiques, allégoriques, religieuses. Mais dans une véritable

œuvre d'art, ce sujet est toujours doublé

d'un autre sujet qui parle aux yeux de tout homme doué de sensibilité et d'intelligence

: appelons-le le sujet intérieur ; le sujet subjectif si vous voulez.

"O jeune artiste, disait Delacroix, tu cherches un sujet. Tout est sujet. Ton sujet c'est toi-même, tes

impressions, tes émotions devant la nature (5).

Quel est donc le « sujet intérieur » de la Scène première du Rheingold

de Fantin-Latour qui « double » le sujet wagnérien et qui est

capable de « parler aux yeux de tout homme doué de sensibilité et

d'intelligence », sans passer nécessairement par la connaissance de

l'œuvre wagnérienne ? Les deux sujets (celui du compositeur et du peintre)

se rejoignent-ils ou non dans leur signification profonde ? Pour répondre à

cette question, nous nous appuierons, entre autres, sur un ouvrage de Didier

Anzieu (1923-1999), Le Corps de l'œuvre.

Essais psychanalytiques sur le travail créateur (6), qui analyse le processus créatif à

travers cinq phases – des phases dont l'ordre de succession et le nombre ne

sont toutefois pas immuables (7).

Quelles étapes Fantin-Latour a-t-il dû franchir pour parvenir à « laisser

éclater son sentiment particulier » dans sa dernière traduction du début de L'Or

du Rhin, la peinture Scène première

du Rheingold ? Comment ces différentes étapes

nous éclairent-elles sur ses intentions profondes ?

Les

étapes du processus créateur de Fantin-Latour

1. Première étape du processus créateur : le

saisissement créateur

La première étape du processus

créateur est d'une importance capitale. Didier Anzieu la nomme le

« saisissement créateur » :

Le sujet est saisi […] par une impression forte,

sensation […], émotion, sentiment, qui envahit l'esprit, et même l'âme,

c'est-à-dire le noyau de son être psychique (8).

Grâce aux lettres de Fantin-Latour écrites de Bayreuth,

il est possible d'analyser cette étape essentielle sur laquelle repose tout le

travail du peintre à venir. Nous avons évoqué, dans la première partie de notre

article, le choc émotionnel d'une rare intensité éprouvé par Fantin-Latour au

début de l'opéra, un choc retranscrit dans sa lettre à Edmond Maître. Citons de

nouveau le fragment concerné :

Oh, c'est très beau, unique. Rien n'est comme cela.

C'est une sensation pas éprouvée encore. […] Je n'ai rien dans mes souvenirs

féeriques, de plus beau, de plus réalisé. […] Là comme dans tout le reste,

c'est de la sensation, pas la musique, pas le décor, pas le sujet, mais un empoignement du

spectateur, c'est pas le mot qu'il faut, que spectateur, ni auditeur non plus,

c'est tout cela mêlé (9).

Par le terme d'« empoignement »,

Fantin-Latour ne peut mieux exprimer cet état de « saisissement » que

la musique, le décor et le sujet, dans leur totale fusion, ont provoqué en lui.

Désirant faire partager son émotion à son ami, il poursuit sa lettre en

décrivant le spectacle dans son évolution même, tel qu'il l'a perçu :

Le rideau s'écarte doucement et une

chose sans nom, obscure, vague, petit à petit verdâtre, s'éclairant tout

doucement, puis on aperçoit des roches, puis tout doucement des formes passent,

repassent, les Filles du Rhin dans le haut, dans le bas Alberich,

dans le fond des roches. Ces mouvements des Filles qui nagent en chantant, est

(sic) parfait, l'Alberich qui grimpe, qui ravit l'or,

l'éclairage, la lueur que jette l'or dans l'eau, est ravissante (10).

D'une musicalité évidente, la traduction en mots par

Fantin-Latour du début de L'Or du Rhin

parvient à nous faire presque ressentir ce que lui-même a éprouvé : à la fois

une progression simultanée de tous les éléments et un balancement. La

progression (suggérée par les adverbes « doucement », « petit à

petit », « puis », « puis tout doucement ») concerne

diverses perceptions : la perception des formes – qui vont de l'inconnu

(« une chose sans nom ») et de l'informe (« vague ») aux

formes minérales (les roches) et aux formes humaines (les Filles du Rhin, Alberich) ; la perception des couleurs – qui vont

de l' « obscur » au « verdâtre » et à « la lueur

[de] l'or » ; la perception du rythme – d'abord très doux, puis de

plus en plus rapide (les « Filles qui nagent », « l'Alberich qui grimpe, qui ravit l'or »).

Quant aux oppositions, elles se jouent entre des

mouvements (« passent et repassent »), ou entre des espaces (le

« haut » pour les Filles du Rhin et « le bas » ou « le

fond » réservé à Alberich), ou entre des

sentiments (d'un côté la joie s'exprimant par le chant des Filles du Rhin et

« la lueur [ravissante] que jette l'or dans l'eau », de l'autre le

drame (provoqué par Alberich qui « ravit

l'or »). Mais sans doute est-il révélateur que le peintre utilise le même

terme, « ravir » et « ravissante », dans deux sens opposés,

l'un négatif (le rapt de l'or) et l'autre positif (au sens de magnifique), et

surtout, qu'il déplace l'ordre des

événements en terminant son évocation par « la lueur ravissante que jette

l'or dans l'eau », juste après avoir évoqué le ravissement (ou rapt) de l'or par Alberich

qui, en réalité vient après et clôt la première scène de L'Or du Rhin dans l'obscurité totale ; comme si, pour

Fantin-Latour, la lumière devait l'emporter sur les ténèbres.

Comment ne pas faire le lien avec la lithographie que

nous avons analysée dans la première partie de notre article ! Déjà sont en

germe, dans cet extrait de lettre, l'idée de balancement entre des directions,

des actions ou des sentiments opposées et l'idée de progression de l'obscurité

à la lumière, cet aspect étant l'un des plus significatifs de l'ensemble des

variantes du peintre sur ce thème (nous allons le voir), mais surtout le plus

surprenant, la première scène de l'opéra se concluant par une obscurité

tragique.

L'inconscient de Fantin

affleure donc de manière évidente dans ce texte. Pour le peintre, la lumière

est le terme inéluctable d'une progression musicale qui a débuté avec le

Prélude. Comme l'écrit Catherine Clément à propos du Prélude de L'Or du Rhin :

Cela commence dans l'eau, eau profonde et noire. Des

notes très graves, tenues très longuement, puis un accord en arpège, puis

encore un autre, cela monte des profondeurs ; c'est d'en haut que vient la

clarté, une clarté indéfinissable (11).

Du Prélude de L'Or

du Rhin, Fantin-Latour a transcrit lui-même les sensations qu'il en avait

éprouvées, juste après la représentation de L'Or

du Rhin :

Le début du Rheingold à

l'orchestre, murmure sourd des eaux [...] comme des mugissements, (c'est

sonore et voilé) l'orchestre fait l'effet d'une seule voix, Orgue immense ! Oh,

c'est très beau, unique. Rien n'est comme cela. C'est une sensation pas

éprouvée encore (12).

La progression

relevée par le peintre – du « murmure sourd » et des « mugissements » jusqu'à

l'« orgue immense » – traduit sans doute l'expansion progressive des

registres, des timbres et des intensités à laquelle est associée l'idée de «

genèse, d'un monde en train de se constituer à partir du néant » (13). Et « l'effet

d'une seule voix » provient probablement de la trame statique du mi bémol de contrebasse tenu pendant

cent trente-huit mesures sur lequel l'accord se constitue progressivement, «

les entrées successives des instruments créant un tissu mouvant malgré une

apparence de surplace (14)

». C'est donc cette montée irrésistible vers la lumière, commencée au tout

début du Prélude de L'Or du Rhin (15), qui serait entrée

en résonance avec le « noyau psychique » de Fantin-Latour et qui

constituerait la véritable source de l'ensemble de ses œuvres sur ce thème.

Une vérification de la justesse de perception du

peintre pourrait venir de Jean Dauwen dans son

ouvrage La Gamme mystique de Richard

Wagner( 16). L'auteur y attire

l'attention sur « l'importance symbolique des degrés de la gamme »

dans l'œuvre de Wagner, la « note absolue » pouvant, selon lui,

l'emporter dans certains cas sur la tonalité. Comme exemple de prééminence de

note absolue, il cite, entre autres, le mi

bémol du Prélude de L'Or du Rhin

et, pour en préciser la signification symbolique, il se réfère à

« l'association degrés de la gamme / couleurs / symboles proposée par

Guido d'Arezzo » (17).

Sachant que, pour le célèbre moine bénédictin (18), le ré

représente « la lumière et la couleur jaune », le mi « le mouvement et

l'orangé », le mi bémol étant

« une combinaison entre le jaune de ré

et l'orangé de mi (lumière et

mouvement) », le symbolisme du début du Ring serait donc « le mouvement vers la lumière. Une prise de

conscience dynamique et évolutive » (19).

Comment le cheminement créateur de Fantin-Latour, à

travers les diverses variantes qu'il a réalisées d'après le début de L'Or du Rhin, corrobore-t-il cette

interprétation ?

2. L'étape de la conception : Esquisse pour les

Trois Filles du Rhin

Après

le « saisissement créateur », l'étape que l'on peut observer dans le

parcours créateur de Fantin-Latour, grâce à un petit dessin, est celle que l'on

nomme communément la conception. C'est, en quelque sorte, « le premier

moment de l'inspiration » (20).

Pour Paul Klee, la force créatrice est à son apogée. Il en parle encore comme

d'un « fulgurant éclair » et du « jaillissement idéel

primordial » (21).

Quant à Eugène Delacroix, il va plus loin en déclarant que « les premiers

linéaments par lesquels un maître habile indique sa pensée contiennent le germe

de tout ce que l'ouvrage présentera de saillant. […] Pour des yeux

intelligents, la vie est déjà partout, et rien dans le développement de ce

thème, en apparence si vague, ne s'écartera de cette conception, à peine éclose

au jour et complète déjà » (22).

Ce que Didier Anzieu précise encore en observant que ce que saisit le créateur

à cette phase, « grâce à l'acuité, la vivacité de l'attention », est

« une réalité psychique » (23).

En quoi le premier dessin de Fantin-Latour répond-il aux caractéristiques de la

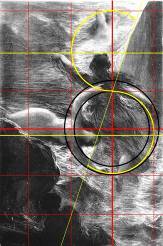

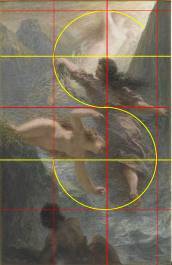

conception telle que définie ici [Fig. 1] ?

|

|

| Fig. 1. Rheingold, dessin mis au carreau (24) | Fig. 2. Une construction en

arabesque

|

Conservé au Louvre (25), ce petit dessin portant l'inscription

« Rheingold »

est daté du 20 novembre 1876, quatre jours exactement après le mariage de

Fantin-Latour avec Victoria Dubourg (peintre et

pianiste) – mariage dont la date avait été retardée en raison du départ

précipité du peintre à Bayreuth ; nous y reviendrons. Au premier regard,

le dessin frappe par une agitation fébrile exprimant le jaillissement de

l'inspiration et témoignant de la rapidité avec laquelle le peintre a jeté son

idée sur le papier. Le paysage et les figures sont mis en scène essentiellement

par le jeu de hachures vigoureuses et multidirectionnelles, les corps étant

délimités grossièrement par un trait plus épais. L'ensemble correspond

toutefois aux sensations éprouvées par Fantin-Latour à Bayreuth telles qu'il

les a transmises dans sa lettre à Edmond Maître. On y observe en effet à la

fois le balancement des formes et la progression de l'ombre à la lumière, à

travers l'évocation du début de L'Or du Rhin.

Des profondeurs surgit le nain, la tête tournée vers

les ondines, une masse informe sombre prolongeant son buste. Plus haut, les

trois Filles du Rhin, dont les corps s'entrecroisent, évoluent en tous sens

dans un mouvement quasi tourbillonnaire. L'ondine inférieure plonge

précipitamment vers le nain un bras en avant, l'autre bras à l'oblique, alors

que sa sœur, dans la direction opposée, s'élance vers le sommet dans un

mouvement d'une grande fluidité, un bras en avant l'autre en arrière ;

enfin la troisième tout en haut, à demi allongée dans le sens inverse de sa

sœur, contemple, immobile, « la claire lumière » qui l'illumine.

Dans un format en hauteur qui ne tient pas compte de

l'espace scénique – preuve d'une certaine liberté du peintre vis à vis du

spectacle –, l'idée de la composition – la superposition de figures opposées et

le mouvement vers la lumière – est donc déjà « complète », « et

rien dans le développement de ce thème, en apparence si vague, ne s'écartera de

cette conception » tout au long des esquisses et œuvres achevées qui

suivront.

Que Fantin-Latour ait été satisfait de sa

représentation, la mise au carreau qu'il effectua de ce dessin en est la preuve

[Fig. 1] – la hauteur ainsi que la largeur sont divisées en quatre parties

selon le rapport 1,5/1. L'ordonnance des quatre figures ainsi se précise.

Peut-être même, une construction serpentine est-elle déjà sous-jacente [Fig. 2]

: prenant appui sur une ligne courbe stylisant le mouvement des flots dans la

partie inférieure du dessin et reliant le nain à l'ondine qui plonge, elle

semble envelopper au sommet l'ondine à demi allongée. De part et d'autre de

cette arabesque virtuelle et de la diagonale lui servant d'axe, s'inversent les

directions des corps et des têtes en une sorte de balancement rythmique accordé

au mouvement ondoyant des vagues que fait entendre la musique au début de la

scène première.

Ce dessin confirmerait ainsi « la réalité

psychique » entrevue dans l'extrait de lettre de Fantin,

une réalité qui se cache derrière le sujet de l'opéra, à savoir le mouvement de

la vie avec ses élans et retombées et son irrésistible ascension vers la

lumière. Cependant, pour comprendre le processus de traduction dans toute sa

complexité, l'ensemble des essais et réalisations de Fantin-Latour d'après le

début de L'Or du Rhin doit être

examiné. C'est à partir des divers ajustements effectués par le peintre dans

les versions suivantes que nous pourrons faire la part, en effet, de ce qui

relève de la fidélité au drame wagnérien ou de l'expression du propre

« moi » de l'artiste traducteur.

3. Première étape de la réalisation : du

croquis à l'huile et du calque à la lithographie (1876)

Au premier dessin ont succédé un

croquis à l'huile (26)

[Fig. 3] et un dessin sur papier calque (27) [Fig. 4] – tous deux disposés dans le même

sens que le dessin initial (Alberich est situé dans

le coin droit inférieur) –, et la première lithographie (28) [Fig. 5] – en

contrepartie (Alberich sous son rocher est dans le

coin gauche) –, première œuvre achevée sur ce thème. Le calque est daté du

« 11 décembre 1876 », quatre semaines exactement après le premier

dessin, et il est conservé au musée de Grenoble (29).

|

|

|

| Fantin-Latour, Scène première du Rheingold | ||

| Fig. 3. Croquis à l'huile, 1876 | Fig. 4. Calque, 11/12/1876 | Fig. 5. Lithographie, 1876

|

Nous avons regroupé cet ensemble dans la première étape

de la réalisation pour deux raisons : les deux dessins sont très proches

de la lithographie – en dépit de l'inversion de l'image –, et surtout, la

pensée rationnelle, organisatrice, s'y manifeste de manière évidente dans les

trois œuvres, à travers un même schéma structurel. Pour Didier Anzieu, au cours

de cette troisième phase du travail créateur, se met en route « un

dynamisme organisateur » qui s'exprime au moyen d'un « schème »

constituant le « noyau générateur » de l'œuvre (30).

Une double structure

Dans le cas des trois œuvres ici

rassemblées, un schéma géométrique et symbolique reliant l'œuvre plastique à

son modèle wagnérien s'impose au regard. Il s'agit d'un anneau suggéré par la

forme de trois bras : les deux bras de l'ondine qui plonge et le bras arrière

de celle qui remonte le Rhin [Fig. 6-7-8] (31). La référence à L'Anneau du Nibelung ne fait ici aucun doute.

|

|

|

| Une double structure en anneau et en S | ||

| Fig. 6 | Fig. 7 | Fig. 8

|

Bien que la disposition générale des figures observée

dans le premier dessin ait été conservée en grande partie – la superposition de

figures opposées et la progression de l'ombre à la lumière –, des changements

importants sont donc intervenus dans la composition, notamment en ce qui

concerne les deux bras largement ouverts de l'ondine qui plonge – bras

dessinant désormais un arc de cercle sur le prolongement duquel se trouve le

bras arrière de sa sœur remontant le Rhin – et la nouvelle orientation de

l'ondine du sommet qui ne surplombe plus majestueusement la scène en position

demi allongée, mais poursuit l'ascension de sa sœur, toute livrée à la lumière

dont elle semble s'enivrer, la tête renversée en arrière.

C'est alors que l'anneau de la gravure – à l'image de

l'Anneau de l'opéra, moteur de toute l'action dramatique – devient le foyer

dynamique autour duquel se constitue une structure ondoyante en forme de S

supportant les mouvements « en cercles gracieux (32) » des trois

ondines [Fig. 6-7-8], une structure dynamique directement issue de la musique (33) – le motif

ondoyant des Filles du Rhin qui, à Bayreuth, dictait les mouvements parfaits

des ondines –, et pressentie dans le dessin initial. Cette structure

serpentine, inscrite dans un quadrillage parfaitement géométrique – mais sans

lien avec la mise au carreau du dessin initial –, emprunte la courbe de la

portion d'anneau qui prolonge le bras de l'ondine plongeant et contient le bras

arrière de celle remontant le Rhin, puis s'inverse dans la partie supérieure en

enveloppant le corps de l'ondine du sommet.

Ce qui unit les trois œuvres

envisagées ici est donc la forte présence de la structure annulaire (absente du

premier dessin) et la structure en S qui en jaillit. Grâce à cette double

structure servant de soubassement aux mouvements des trois ondines, le peintre,

tout en respectant son intuition première – la progression vers la lumière –, a

pu joindre les sensations musicales et visuelles qu'il avait éprouvées lors du

spectacle à la signification même de l'œuvre wagnérienne.

Le premier niveau

de signification : la mise en abyme de L'Anneau du Nibelung

Comment la double structure intervient-elle dans la

signification de l'image ? Nous l'avons montré dans la première partie de

notre article : d'une part, en attribuant à l'ondine qui plonge avec

l'anneau entre ses bras la responsabilité d'avoir livré l'or au nain ;

d'autre part, en conférant à l'ondine qui remonte le Rhin, l'un de ses bras lié

à l'anneau, le rôle de Flosshilde qui, à la fin

du Crépuscule des dieux, récupère

l'anneau pour le restituer au Rhin afin que l'or y brille de nouveau. Grâce à

la découverte de la structure interne, on comprend alors que la représentation

gravée prend en compte la totalité de L'Anneau

du Nibelung, et pas seulement la première scène de L'Or du Rhin comme pourrait le laisser entendre le titre attribué à

l'œuvre (34).

Une confirmation de cette interprétation pourrait venir

du choix des motifs musicaux associés à chacune des ondines (35) – le motif de l'Or

pour l'ondine en extase, le motif du Rhin pour l'ondine qui remonte le Rhin, le

motif de l'Anneau pour celle qui plonge vers le nain –, motifs dont les

dénominations sont constitutives du titre même de l'opéra (L'Or du Rhin et le Ring).

D'une manière particulièrement subtile, témoignant d'une rare pénétration de

l'œuvre wagnérienne, Fantin-Latour désignerait ainsi le contenu synthétique de

sa gravure (36).

Mais qu'en est-il du Nibelung dans les deux croquis et

la gravure ? A-t-il été affecté, lui aussi, par la mise en place de la

structure annulaire ? Dans le premier dessin, l'environnement du nain demeurait

imprécis. Dans les deux croquis et la lithographie qui sont examinés

maintenant, le nain, toujours ramassé sur lui-même, la tête tournée vers les

Filles du Rhin, surgit d'une caverne dont l'ouverture épouse une forme

semi-circulaire évoquant un rouleau de vague se retournant. Aussi le nain, tapi

à l'entrée voûtée de la « crevasse ténébreuse », son corps enroulé

sur lui-même, participe-t-il du tourbillon généralisé de la composition, et

même, pourrait-il apparaitre comme celui qui donne l'impulsion première au

tournoiement des ondines.

En liant structurellement le nain au groupe des ondines

– comme cela était déjà suggéré dans le dessin initial par la ligne courbe

imitant les flots –, le peintre n'assure pas seulement l'unité formelle de sa

composition ; il induit en outre l'idée d'un mouvement ininterrompu qui

« peut toujours repartir au commencement, se transformer en son contraire »

(37). Cette idée, qui

reflète l'essence même du drame wagnérien – comme nous l'avons montré dans la

première partie de notre article –, est renforcée par le prolongement virtuel

de la structure serpentine en deçà du S jaillissant de l'anneau (jusqu'à l'abri

voûté du nain), voire au-delà (la tête renversée en arrière de l'ondine du

sommet amorce en effet un mouvement ascendant en sens contraire).

Soulignons cependant que la courbe

de la caverne n'entre pas dans la perfection géométrique du quadrillage où

s'inscrit la structure ondoyante qui, rappelons-le, est liée uniquement au

motif des Filles du Rhin. Le monde du nain et celui des ondines sont en effet

deux mondes totalement différents, y compris musicalement (38). Un schéma de

construction le met en évidence. Il s'agit d'un losange asymétrique [Fig. 9]

qui prend appui sur l'horizontale d'or (39) et l'axe vertical principal, l'un des

côtés du losange séparant le domaine du nain de celui des ondines, un autre en

haut délimitant des mamelons rocheux s'étageant dans le lointain. À l'intérieur

du lumineux losange sont réunies les Filles du Rhin dont les principales

directions des corps ou des membres s'accordent aux axes et aux côtés du

losange ; à l'extérieur du losange, au sein d'un triangle obscur, se

trouve le Nibelung difforme dans son antre chaotique.

Fig.

9. Une composition en losange

Conférant une grande harmonie à la lithographie, la

forme en losange n'est pas sans signification. Le losange,

en effet,

représente symboliquement la vulve (40)

(le

symbolisme en est connue dès la période magdalénienne) et, en conséquence, la matrice de

la vie, une vie qui ne finit jamais – la guirlande d'algues tenue

entre les mains de l'ondine remontant le Rhin en est le symbole (41).

L'idée

de Genèse en tant qu'essence de l'Anneau

du Nibelung est donc ici confirmée. La signification de la composition losangée

complète ainsi celle de la structure interne – le S jaillissant de l'anneau –,

mais « déplace » toutefois la signification sur un autre aspect

de l'œuvre wagnérienne dont l'importance est indéniable, la dimension sexuelle (42).

La première œuvre achevée : quatrième

phase du travail créateur

Si

Fantin-Latour, dans cet ensemble peint, dessiné et gravé, a cherché à

être le plus fidèle possible au contenu expressif et sémantique du drame

musical wagnérien, il faut cependant différencier l'exécution de lithographie

de celle des deux essais qui l'ont précédée : l'un plus abstrait

(l'esquisse à l'huile) – les formes traitées par plans schématiques de

différentes valeurs préfigurent le cubisme –, l'autre épuré et précis (le

dessin sur papier calque), animé d'un grand souffle rythmique le traversant de

part en part.

Avec la lithographie, première œuvre achevée d'après le

début de L'Or du Rhin, Fantin-Latour

conserve les qualités de l'un et l'autre essais, mais s'attache en outre à

donner aux formes toute leur plénitude. Nous avons vu aussi qu'un élément

nouveau apparaissait, quoique discret : une guirlande d'algues tenue entre les

mains de l'ondine intermédiaire.

En exploitant au maximum les ressources de son art, le

peintre franchit alors une phase supplémentaire dans son processus créatif, la

quatrième, celle de « la composition proprement dite » selon Didier

Anzieu, mais que nous considérons dans le cadre de notre analyse comme faisant

partie de la première étape de la réalisation (ou encore du premier niveau de

signification et d'exécution) – la seconde étape (ou le second niveau

d'exécution et de signification), qui est celle de l'aboutissement du projet

initial du peintre, étant constituée, selon nous, par la peinture de 1888.

D'après le psychologue psychanalyste, cette phase

relève plus généralement « des tâches de confection » et concerne notamment

« l'agencement interne des parties dans une organisation d'ensemble de

l'œuvre achevée » (43).

Paul Klee en parle lui-même comme de « la production de la forme »,

ou encore, de manière imagée, « la charnelle croissance de l'œuf » (44). Pour cet artiste,

afin d'éviter un trajet trop uniforme dans le parcours créateur, le chemin doit

alors « gagner en complexité, se ramifier de manière excitante » (45).

Dans la lithographie, d'une exécution particulièrement

aboutie, on relèvera surtout l'intensification du dialogue entre les figures et

la nature. On a déjà souligné le lien entre le nain et le rocher qui le

surplombe : un même aspect ténébreux et chaotique qui tend à les

confondre. À la limite supérieure de la caverne, se glisse l'ondine nue qui

plonge vers le nain, son corps au modelé parfait étant partagé entre ombre et

lumière et ses bras ouverts en arc faisant écho à la voûte semi-circulaire de

la crevasse. Entre l'ondine et le nain, les flots animés des reflets

prismatiques du soleil jouant avec les vagues et les remous provoqués par le

relief accidenté du fond pourraient faire écho au caractère mouvementé de leurs

échanges. Au-dessus de cette même ondine, un autre monde se déploie. Les stries

régulières des eaux immobiles invitent à la paix et à la contemplation. Vers ce

monde allégé, comme suspendu, s'élance l'ondine remontant le Rhin, qui relie le

bas et le haut, tout en déployant une guirlande d'algues. À sa droite, un récif

imposant se dresse tout droit vers le sommet avec le même élan que celui qui

l'anime. S'orientant dans le sens opposé au récif, elle tend son bras en avant

vers un lointain où s'étagent, en plans successifs, d'autres rochers aux formes

moins distinctes, auréolés de lumière. Sur le même plan et à l'opposé, l'ondine

en extase émerge peu à peu des flots en s'éloignant vers l'infini par une

brèche où l'eau et la lumière se confondent.

Ainsi, le paysage, en rapport étroit avec les figures –

aux niveaux formel, psychologique et spirituel –, contribue-t-il à mettre en

valeur la progression qui, du monde des ténèbres, en bas, aboutit au monde de

la lumière, en haut, les différents niveaux étant reliés les uns aux autres et

s'engendrant mutuellement par les rebonds successifs de la structure spiralée

sous-jacente. L'idée première du peintre que nous avons pressentie dans son

dessin initial est donc toujours bien présente dans la gravure. Cependant, la

volonté du peintre de rendre avant tout « l'esprit » de Wagner domine

ici nettement.

En effet, d'une grande force et d'une intense vie

intérieure grâce à son exécution, la gravure Scène première du Rheingold de

Fantin-Latour, en dehors même de sa structure annulaire directement issue de

l'opéra, est traversée par une sorte de "sève" wagnérienne. Bien des

amateurs de Wagner ayant admiré les lithographies wagnériennes du peintre l'ont

perçue. Si Mallarmé, auquel Fantin-Latour avait offert sa gravure, considérait

« avec émerveillement […] la façon dont tout était vu à travers la

musique » (46),

plus tard, Teodor de Wyzewa

(1862-1917) loua sans réserve les lithographies de Fantin-Latour, « d'un

métier admirable, si profondément wagnériennes

par l'harmonieuse sensualité de lignes à la fois indécises et pures » (47), qui parviennent à

« rendre le sens profond de la scène et du drame en entier »,

ajoutant que « s'il les eût connues, Richard Wagner […] les eut trouvées

un hommage digne de sa grande âme » (48). En réalité, largement diffusées, les

gravures de Fantin reçurent un « véritable brevet de

wagnérisme » (49)

de la part du fils même de Wagner, Siegfried Wagner. Probablement au marchand

de Fantin, Tempelaere, il écrivit en effet le 23 janvier

1903 :

Je suppose que vous ne me demandez pas mon

avis sur les illustrations des œuvres de mon père par M. Fantin-Latour, car

depuis bon nombre d'années, elles occupent un rang parmi les compositions de ce

genre les mieux appréciées et les plus renommées (50).

4. Seconde étape de la réalisation : du

croquis à l'huile et du pastel (1876) à la peinture à l'huile (1888)

Après la mise en place du schème

structurel symbolisant l'essence de l'œuvre wagnérienne – le S jaillissant de

l'anneau – et la réalisation de la première œuvre achevée dans une technique

très élaborée – la lithographie de 1876 –, Fantin-Latour aborde la couleur dans

trois autres œuvres : un croquis à l'huile daté de 1876 (51) [Fig. 10], un

pastel de la fin de la même année (52)

[Fig. 11] – tous deux proches par leurs dimensions de la lithographie –, et une peinture à l'huile datée de

1888, aux dimensions beaucoup plus importantes (53) [Fig. 12], sans doute l'image la plus

célèbre du Ring de Fantin, conservée au Hamburger Kunsthalle

de Hambourg. Comment cette dernière œuvre constitue-t-elle l'aboutissement du

projet initial du peintre né lors de la représentation de la Tétralogie à

Bayreuth en 1876 (54) ?

|

|

|

| Fantin-Latour, Scène première du Rheingold | ||

| Fig. 10. Croquis à l'huile, 1876 | Fig. 11. Pastel, 1876-1877 | Fig. 12. Peinture à l'huile, 1888 |

Baignant dans des harmonies colorées très différentes,

les œuvres que nous abordons maintenant – toutes dans le même sens que la

lithographie –, et l'ensemble que nous avons examiné précédemment, si l'on s'en

tient uniquement à l'ordonnance générale des formes, frappent davantage par

leurs ressemblances que par leurs différences. C'est à scruter plus

attentivement la structure interne des œuvres de ce nouvel ensemble qu'une différence majeure apparaît : la suppression de

la structure annulaire. Les deux bras de l'ondine qui plonge et le bras arrière

de celle qui remonte le Rhin ne constituent plus un anneau et la main

supérieure de l'ondine qui plonge n'est plus dirigée vers l'Or qui brille au

sommet mais vers le nain avec lequel elle converse (55).

L'ondine qui plonge est donc libérée du poids

dramatique qu'elle recélait dans la lithographie avec son bras levé, lourd de

gravité, et elle contribue ainsi largement au changement de caractère, surtout

dans le pastel et la peinture. Dans ces deux œuvres, l'ondine vêtue déploie en

outre une guirlande d'algues très nettement incurvée qui semble se substituer à

l'anneau, comme si l'alliance avec la vie qui ne finit pas – symbolisée par

l'algue (56) – avait supplanté

à jamais la malédiction de l'anneau. Pleine d'allégresse, cette ondine se

retourne vers le nain avec une expression souriante, voire moqueuse, alors que

dans le croquis à l'huile, l'ondine qui remonte le Rhin regarde toujours droit

devant elle et ne porte pas de guirlande d'algues ; cette esquisse

représente donc bien une étape intermédiaire.

Une composition musicale

En abordant la couleur, très peu de

temps après la réalisation de la gravure, Fantin-Latour abandonne donc la

structure annulaire, probablement parce que la couleur, langage par excellence

de l'affectivité, a poussé le peintre à vouloir exprimer sa propre sensibilité.

Il conserve en revanche la structure serpentine mise en place dans la gravure,

structure issue du motif ondoyant et gracieux des Filles du Rhin [Ex. 1] (57), et servant de

soubassement aux mouvements des ondines [Fig. 13, 14, 15].

|

|

|

| Une structure serpentine | ||

| Fig. 13 | Fig. 14 | Fig. 15 |

![]()

Ex. 1. Du motif des

Filles du Rhin au schéma en S de la structure plastique

S'inscrivant dans un quadrillage rigoureux, le schéma

en S entretient cependant avec les figures un rapport différent de celui de la

gravure [Fig. 8], d'une aisance et d'une élégance nouvelles, surtout dans la

peinture. On observe en effet un nouveau rapport entre les formes, une aération

nouvelle entre elles – le rôle de la guirlande est ici primordial (58) –, et un

enchaînement beaucoup plus satisfaisant entre les trois ondines – le geste de Flosshilde se retournant et le lien créé par la guirlande

sont à cet égard importants –, tout cela contribuant largement à l'harmonie

voire à la musicalité de la composition (59).

Rappelons que pour le peintre

Hogarth, la ligne en S, qualifiée par lui de « ligne serpentine » ou

« ligne ondoyante » selon qu'elle se déploie dans un espace à trois

dimensions ou qu'elle se dessine sur un plan, est le tracé le plus accompli.

Dans The Analysis

of Beauty, il qualifie ce tracé de « ligne de grâce » ou de

« ligne de beauté » (60).

Dans la peinture, plus encore que dans le pastel, l'harmonieux déploiement de

la ligne S autour des figures mérite tout à fait l'appellation de « ligne

de grâce », et elle est à l'évidence la clé de l'harmonie.

Outre la structure ondoyante, les gestes des ondines

concourent, eux aussi, à la musicalité de l'œuvre, Fantin-Latour imitant

toujours les effets de motifs musicaux entendus au début de L'Or du Rhin pour donner vie à chacune

des ondines. L'une d'entre elles se modèle sur le même extrait musical que dans

la lithographie : la Fille du Rhin planant au sommet de l'image et

s'enivrant des rayons de l'or qui renvoie au fragment musical débutant le

troisième épisode, l'un des fragments les plus "impressionnistes" de

l'opéra. Nous avons vu, dans notre précédent article (61), comment Wagner y

dépeint le moment où une lumière féerique

et dorée irradie progressivement les flots. La progression sonore qui le

suggère, Fantin-Latour a cherché à la reproduire

dans la partie supérieure de la peinture. Une progression colorée

extrêmement subtile conduit en effet le regard, de la pointe du pied de

l'ondine posée sur l'eau immobile à sa gorge où le doré s'éclaircit jusqu'au

blanc, en passant par les fines irisations colorées de ses draperies dont les

plis s'accentuent sur les hanches, à la manière des oscillations des violons

qui s'amplifient. Tout en haut, la lumière éclatante de l'astre invisible darde

la pluie fine de ses rayons d'or qui éblouissent l'ondine et pénètrent l'espace

aquatique, imitant l'effet de ruissellement sonore produit par les oscillations

des violons dans l'aigu qui accompagnent la fanfare éclatante de l'Or à la

trompette.

Pour les deux autres figures

féminines, les gestes et attitudes – qui comportent davantage de modifications

– se modèlent sur d'autres fragments musicaux que ceux des mêmes figures dans

la gravure. Ainsi le sourire autant que l'allure dansante de Flosshilde entrent-ils en résonance avec la fin du deuxième

épisode au cours duquel les trois filles réunies se moquent d'Alberich en chantant en chœur sur des onomatopées : Wallala ! Lalaleia !

Leialaleil ! [Ex. 2]. Leur chant plein d'élan

rappelle le motif ascendant et arpégé du Rhin – le rythme deux doubles croches-noire pointée donnant un

vigoureux élan aux Wallala –, et il est accompagné du motif des

Filles du Rhin et de celui des Flots ondoyants, comme au début de la

scène première (62).

À divers moments du quatrième épisode, ce motif varié du Rhin, plein

d'allégresse, réapparaît, tel un refrain, toujours avec le même rythme et sur

les mêmes onomatopées, ce qui peut justifier que le peintre s'en soit inspiré

pour insuffler à l'ondine son dynamisme joyeux.

Ex. 2. Les

moqueries des Filles du Rhin

Quant à l'ondine qui plonge, d'une

délicatesse extrême dans ses gestes – surtout dans la peinture où elle est

particulièrement sensuelle avec sa chevelure frisée abondante et rousse, son

court drapé de même couleur ainsi que sa poitrine frémissante –, elle pourrait rappeler Wellgunde

dans le deuxième épisode de la scène première lorsqu'elle feint d'être

amoureuse du nain [Ex. 3]. S'étant laissée

glisser sur un récif profond, elle l'appelle : « Holà ! Doux

ami ! / Ne m'entends-tu pas ? ». La nuance pp et les grands sauts intervalliques

prêtent à Wellgunde un caractère maniéré qui concorde

parfaitement avec la représentation de l'ondine dans la peinture.

Ex. 3. La séduction

de Wellgunde

L'imitation des effets de certains motifs ou fragments

musicaux n'est cependant pas le seul moyen utilisé par le peintre pour

insuffler la vie aux trois ondines et musicaliser l'image. Le « profil

vocal et psychologique » de chacune des Filles du Rhin dans l'opéra (63) l'inspire

également, non plus pour les gestes, mais pour le choix des couleurs dont les

ondines sont parées dans la peinture. Ainsi Flosshilde,

à la voix d'alto « profonde et grave », la plus « consciente de

sa mission », est-elle revêtue dans le tableau d'une longue robe

« violette couleur de crépuscule (64) » où s'entrelacent le bleu et le

rouge (65), alors que Wellgunde, « la plus séductrice », dont la voix

de mezzo se singularise par une « couleur ambrée et sensuelle »,

revêt dans la peinture une draperie rousse et une abondante chevelure de même

couleur, particulièrement sensuelle. Quant à Woglinde,

« la plus insouciante », dont la voix de soprano se caractérise par

un « timbre lumineux et cristallin », elle entre en résonance avec

l'ondine couleur or qui fusionne avec la lumière au sommet de la peinture et

dont les draperies légères et transparentes ont un effet quasi cristallin.

Par la couleur, Fantin-Latour harmonise en outre la composition.

D'une palette beaucoup plus riche que dans le pastel, la peinture est baignée

dans une harmonie générale vert et or, non sans rapport avec le spectacle de

Bayreuth décrit par Fantin dans sa lettre à son ami

Edmond Maître – « une chose […] petit à petit verdâtre, s'éclairant tout

doucement », « la lueur ravissante que jette l'or dans l'eau ». Une

technique par petites touches de couleurs essentiellement complémentaires (de

primaires et de binaires) qui s'entrelacent les unes avec les autres, permet en

outre des modulations très subtiles tout en créant un effet vibratoire

généralisé. Dans le paysage autour des ondines, une progression colorée et

lumineuse très graduée va du brun sombre en bas, au jaune et blanc lumineux en

haut, en passant par des tons intermédiaires mêlant le brun, le vert et le

jaune pour le récif, et les mêmes couleurs baissées de tons pour les reliefs du

fond. Quant aux quatre figures évoquées précédemment, bien mises en valeur par

leur coloris dominants contrastés (brun cuivré, roux, violet, or), elles

composent un accord coloré d'une richesse de vibrations exceptionnelle qui

concourt, avec le balancement harmonieux des formes, à la musicalité de

l'œuvre.

La signification dans le contexte wagnérien

Mais qu'en est-il de la signification ? En raison

de la suppression de la structure annulaire, la signification du pastel et de

la peinture n'est plus la même que dans la gravure, le lien avec l'opéra est

plus faible et le contenu apparent beaucoup plus mince : il se limite strictement

au tout début de la scène première – le jeu de séduction/répulsion entre les

ondines et le nain, les moqueries des Filles du Rhin vis à vis du nain,

l'adoration de l'or du Rhin –, excluant totalement le quatrième épisode où il

est question de l'anneau. Aussi, le sujet du drame wagnérien semble-t-il ici

plutôt insignifiant.

En intitulant son pastel « Souvenir de

Bayreuth » (66),

Fantin-Latour laisse entendre lui-même qu'il ne prétend pas à une restitution

fidèle de ce qu'il a vu et entendu. Lorsqu'il reprend douze années plus tard le

même sujet dans une peinture à l'huile de grandes dimensions, le souvenir de

Bayreuth est encore plus lointain. S'y mêle, à l'évidence, sa propre

interprétation.

Pourtant, la musique de la première scène de L'Or du Rhin, Fantin-Latour n'avait

probablement pas cessé de l'entendre, que ce soit en concerts (67) ou dans

l'intimité, comme l'attestent, dans la peinture, l'effet synesthésique

des couleurs revêtues par les ondines en relation avec les timbres de voix de

chacune des Filles du Rhin dans l'opéra, ou encore, l'expression des gestes des

ondines calquée sur les effets de certains motifs musicaux. Rappelons, en

outre, que dans les années 1885-1888, Fantin-Latour fréquentait le Petit

Bayreuth et participait à la Revue

wagnérienne (68). Sa passion pour

Wagner était donc toujours aussi vive et ses connaissances de la musique

wagnérienne n'avaient pu que s'accroître.

Il est facile d'imaginer cependant qu'assister au

festival de Bayreuth et entendre un extrait d'opéra en concert ou dans

l'intimité ne produisent pas le même effet sur l'auditeur. Par ailleurs, le

contexte en 1888 n'était plus le même qu'en 1876. Au "wagnérisme

militant" des années 1860 et 1870, faisait place, désormais, le

"wagnérisme triomphant", qui allait contribuer au développement du

mouvement symboliste en France. Dans cette voie, Fantin-Latour s'engage lui

aussi. Au Salon de 1888 où il exposait sa peinture, de nombreux critiques

estimèrent même qu'il était le seul « symboliste pur » du Salon (69).

Quand l'on compare le traitement du paysage dans le

pastel et la peinture, on constate en effet que dans le premier, la

représentation de la nature est fidèle à la réalité – Fantin-Latour y traduit

notamment les transparences de l'eau et ses reflets dans une manière proche de

l'impressionnisme alors en plein essor (70) –, alors que dans la seconde, le rêve et

l'imaginaire ont pris nettement le pas sur le réel (71). L'harmonie vert et or observée

précédemment acquiert ici une valeur symbolique. Gustave Geffroy, qui admira

« la science profonde de coloriste » de Fantin-Latour, évoque

notamment « cet or vert triomphal et mélancolique » (72).

Aussi la peinture nous met-elle face à un paradoxe.

D'une évidente musicalité, qui tient en grande partie à l'imitation des effets

de la musique de Wagner, le tableau, contrairement à la gravure, ne fait pas

résonner en nous la musique de Wagner. Une autre musique s'y fait entendre, une

musique où l'on reconnaît la voix du peintre, ou mieux, son âme. D'une certaine

manière, Fantin-Latour détournerait donc la musique de Wagner au profit de

l'expression de son propre sentiment (73).

Avec la peinture Scène première du Rheingold, il réaliserait alors un rêve qu'il avait confié à son ami Edwards vingt-quatre

ans auparavant, en 1864, après l'audition de l'Ouverture du Vaisseau Fantôme : « Oh ! quelle

belle chose que de [...] donner sa pensée, son suprême idéal, dire ce que l'on

ne peut dire avec la voix ! » (74)

Sa satisfaction à l'égard de son tableau pourrait le confirmer. À Madame

Edwards, il écrit en effet, le 26 novembre 1891 : « J'ai bien envie de

tenter l'exposition des Filles du Rhin,

à l'exposition de Glasgow [...]. C'est un milieu bien artistique, et mon

tableau est celui que je préfère de tout ce que j'ai fait dans ce genre » (75). Quel est donc le

« sujet intérieur » de la peinture qui « double » le sujet

wagnérien ? C'est ce que nous allons tenter de décrypter.

Le « sujet intérieur » de la peinture

Si la peinture est plus libre par rapport à Wagner et

d'une harmonie formelle supérieure à la gravure et au pastel, elle a en outre

la capacité de parler « aux

yeux de tout homme doué de sensibilité et d'intelligence ». Aucune connaissance

wagnérienne n'est requise pour la comprendre. Ici, Fantin-Latour semble revenir

à son intuition première née de la musique seule, une intuition que nous avions

devinée à travers l'extrait de lettre écrite de Bayreuth par le peintre,

confirmée par son premier dessin, et qui a trouvé comme une justification dans

le symbolisme du mi bémol au début du

Ring qui serait « le mouvement

vers la lumière. Une prise de conscience dynamique et évolutive ».

En effet, avec la peinture des Filles du Rhin, le « mouvement vers la lumière »,

particulièrement saisissant, entre immédiatement en résonance, pour quiconque contemple

l'œuvre, avec une aspiration inscrite au plus intime de l'être, et les

différentes figures s'étageant du bas vers le haut selon des directions

opposées apparaissent comme autant d'étapes ou de « prises de

conscience » sur le chemin de l'évolution.

Bien des auteurs ont tenté de décrire les étapes du

cheminement de l'être humain au cours de son existence. C'est le cas de Paul Diel (1893-1972), dont « la grande originalité est

d'avoir traduit les récits mythologiques et leurs images symboliques en termes

de fonctionnement psychique » (76).

L'un de ses ouvrages, Le Symbolisme dans la mythologie grecque (77), peut alors

éclairer la peinture Scène première du Rheingold, celle-ci paraissant même illustrer, et de

manière troublante, le fonctionnement évolutif de la psyché tel que le